Nabi Muhammad sebagai Arsitek Komunikasi Islam

Kelahiran Nabi Muhammad bukan sekadar peristiwa biografis yang diceritakan dalam kitab sirah, tetapi sebuah titik balik komunikasi profetik yang melahirkan peradaban Islam.

Jika ditinjau dengan pendekatan hermeneutika Islam, yaitu metode penafsiran yang menggali makna dari teks dan konteks, maka Nabi dapat dipahami sebagai simbol yang hidup: ia bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menafsirkan realitas sosial, membentuk simbol-simbol kolektif, dan menanamkan model komunikasi etis yang melampaui zaman.

Hermeneutika Islam memberi kita cara membaca Nabi pada tiga level: (1) sebagai figur historis dengan konteks sosialnya, (2) sebagai komunikator wahyu yang menafsirkan realitas melalui bahasa dan tindakan, dan (3) sebagai simbol abadi yang ditafsirkan ulang dalam tradisi peradaban Islam.

Nabi dalam Konteks Historis: Hermeneutika Situasional

Hermeneutika mengajarkan bahwa setiap teks dan tindakan Nabi harus dibaca sesuai konteksnya. Dakwah Nabi di Mekah, misalnya, menekankan seruan tauhid, kesetaraan, dan keadilan sosial. Ini merupakan respon terhadap struktur sosial Quraisy yang hirarkis dan penuh ketidakadilan.

Komunikasi Nabi pada fase ini lebih bersifat persuasif, naratif, dan moral, menggunakan bahasa simbolik seperti kisah para nabi terdahulu untuk menggugah hati masyarakat. Namun, di Madinah, Nabi tampil dengan gaya komunikasi yang lebih institusional dan diplomatik. Melalui Piagam Madinah, ia menafsirkan ulang prinsip tauhid menjadi kontrak sosial yang melibatkan berbagai kelompok (Muslim, Yahudi, bahkan pagan).

Hermeneutika situasional ini memperlihatkan bahwa Nabi tidak hanya mengulang wahyu secara literal, melainkan menafsirkan makna ilahiah agar sesuai dengan realitas sosial yang dihadapinya. Inilah salah satu bentuk komunikasi Islam yang kreatif dan historis.

Nabi sebagai Komunikator Wahyu: Hermeneutika Linguistik

Wahyu yang diturunkan kepada Nabi adalah teks suci (Al-Qur’an), tetapi Nabi sendiri menjadi mediator linguistik yang menafsirkan teks itu dalam kehidupan nyata. Ia menggunakan metode komunikasi berbasis simbol dan analogi. Misalnya, ketika menjelaskan pentingnya shalat, Nabi memberi perumpamaan bahwa shalat lima waktu bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah seseorang, yang dipakai untuk mandi setiap hari, sehingga tubuhnya bersih dari kotoran.

Pendekatan hermeneutika Islam mengajarkan kita bahwa analogi ini bukan sekadar retorika, tetapi bentuk ta’wil praktis: Nabi menafsirkan teks ilahi dalam bahasa keseharian, agar pesan Qur’ani bisa diinternalisasi masyarakat. Dengan kata lain, Nabi bukan hanya penerima wahyu, melainkan juga penafsir awal wahyu yang menghadirkan makna ilahi ke dalam ruang sosial.

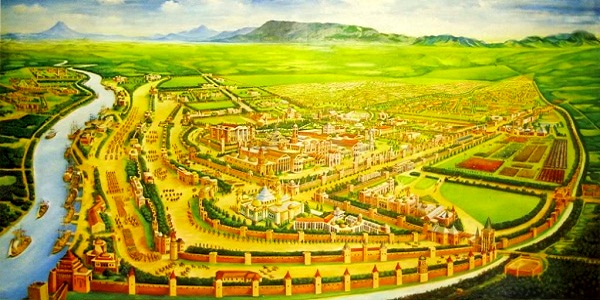

Infrastruktur Komunikasi: Hermeneutika Simbolik

Selain melalui kata-kata, Nabi membangun simbol-simbol komunikasi kolektif. Masjid Nabawi, khutbah Jumat, dan Piagam Madinah bukan hanya institusi sosial, melainkan juga teks simbolik yang dapat dibaca dengan pendekatan hermeneutika. Masjid, misalnya, adalah ruang interpretasi: tempat ibadah, musyawarah, pendidikan, bahkan diplomasi.

Melalui masjid, Nabi menanamkan pesan bahwa komunikasi ilahi dan komunikasi sosial tidak boleh dipisahkan. Surat-surat Nabi kepada para penguasa, perjanjian Hudaibiyyah, dan khutbah Wada’ adalah dokumen komunikatif yang merepresentasikan simbol-simbol peradaban Islam. Dengan hermeneutika simbolik, kita bisa melihat bahwa setiap tindakan Nabi adalah “teks hidup” yang terus ditafsirkan ulang oleh generasi Muslim setelahnya, sehingga menjadi warisan peradaban yang dinamis.

Etika Komunikasi Nabi: Hermeneutika Aksi

Hermeneutika tidak berhenti pada teks, tetapi juga pada praksis. Nabi menampilkan komunikasi yang menyatu dengan etika. Sikap sabar, kesantunan dalam berbicara, mendengar keluhan orang lain, hingga konsistensi antara ucapan dan tindakan menunjukkan bahwa komunikasi profetik adalah aksi etis.

Sebagai contoh, ketika Nabi dihina atau dicaci, respons komunikasinya bukan dengan balasan verbal yang keras, tetapi dengan kesabaran dan doa. Dalam hermeneutika aksi, hal ini dibaca sebagai upaya Nabi untuk menunjukkan bahwa komunikasi Islam tidak sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga memanifestasikan nilai moral. Itulah mengapa Nabi disebut sebagai “uswah hasanah” (teladan yang baik): kata-katanya bermakna karena selaras dengan tindakannya.

Warisan Linguistik dan Kultural: Hermeneutika Tradisi

Al-Qur’an, hadits, dan sirah Nabi adalah sumber teks yang diwariskan. Namun, warisan Nabi tidak berhenti pada teks, melainkan hidup dalam tradisi komunikasi umat Islam. Praktik dakwah, khutbah, pendidikan pesantren, seni kaligrafi, hingga budaya literasi tafsir adalah bentuk-bentuk tafsir kolektif yang berkembang sepanjang sejarah.

Dengan hermeneutika tradisi, kita dapat memahami bahwa Nabi menjadi simbol komunikasi Islam karena ia menghadirkan bahasa, simbol, dan etika yang terus ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Misalnya, khutbah Jumat pada masa Nabi adalah media komunikasi lokal, tetapi kini menjadi media global yang menyatukan jutaan Muslim setiap pekan di seluruh dunia. Simbol Nabi hidup bukan hanya sebagai teks statis, melainkan sebagai “arus tafsir” yang terus mengalir.

Nabi sebagai Simbol Hermeneutik Peradaban

Membaca Nabi Muhammad sebagai simbol komunikasi Islam dan sejarah melalui hermeneutika memberi pemahaman yang lebih dalam: ia adalah teks hidup yang selalu terbuka untuk ditafsirkan, bukan hanya figur historis. Dalam konteks modern, simbol Nabi memberi pelajaran tentang:

Pentingnya membaca konteks sosial sebelum menyampaikan pesan. Pentingnya menggunakan bahasa simbolik yang membumi agar pesan bernilai universal. Pentingnya membangun infrastruktur komunikasi (institusi, media, jaringan) agar pesan tidak berhenti pada individu. Pentingnya etika komunikasi yang menyatu dengan tindakan. Pentingnya melihat warisan Nabi sebagai tradisi tafsir yang dinamis, bukan sekadar teks beku.