Situasi kita hari ini ditandai oleh krisis lingkungan yang memiliki dampak global dan menjalar ke berbagai segi kehidupan. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga gempa, akhir-akhir ini kerap terjadi di wilayah Indonesia dan menjadi masalah kompleks yang selalu mengancam. Tidak hanya terkait lingkungan, bencana menjadi penanda masalah sosial politik, orientasi ekologis hingga pengelolaan ekosistem kehidupan.

Terjadinya bencana belakangan sebenarnya menunjukkan peringatan dan kritik terhadap paradigma yang menjadikan intelektualitas manusia sebagai puncak ukuran kebenaran sehingga secara sistemik masyarakat modern telah menghancurkan habitatnya sendiri. Tata kemasyarakatan yang dilakukan melalui pembangunan selama ini ternyata tidak berjalan seimbang karena lebih berorientasi pada akumulasi laba dengan membebankannya pada masyarakat dan lingkungan hidup, pada daur hidup sosial dan daya dukung lingkungan. Hasilnya adalah suatu model pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan integrasi sosial dan keselarasan manusia dengan alam sekitarnya.

(Tidak hanya) Di Jakarta (tapi juga di berbagai daerah di Indonesia) misalnya, bencana banjir diakibatkan besarnya curah hujan yang tidak sebanding dengan kebutuhan lahan serapan air yang minim, serta pohonan dan sungai yang mengalirkan air hujan. Tanah resapan air berganti menjadi belantara beton bangunan gedung, jembatan dan jalan. Gorong-gorong, parit, selokan dan sungai telah dangkal dan tak lagi mampu menampung air karena tertutup sampah yang menimbun. Saluran-saluran air itu tak berfungsi karena sikap manusia yang abai pada kebersihan, pengolahan sampah, tata lingkungan hingga mitigasi bencana.

Di Jakarta, sebagai wilayah yang berada di hilir, sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang jatuh di hulu. Jika hujan deras di hulu, maka banjir jelas mengancam warga Jakarta. Sungai, waduk dan kanal yang diharapkan menjadi solusi ancaman banjir selama ini tak beroleh hasil maksimal.

Hal ini karena semua menjadi dangkal karena penuh sampah sehingga tak mampu menampung debit air yang tinggi. Sungai dan kanal juga menyempit karena orang masih saja membangun rumah yang tadinya bersifat sementara, tapi kemudian menjadi benar-benar tempat tinggal.di bantarannya, meski telah dilarang oleh pihak berwenang. Dan dari sana pula, sampah rumah tangga berasal dan dibuang ke sungai.

Jika dulu Kutai, Sriwijaya, Majapahit hingga Mataram menjadi kerajaan besar karena menguasai sungai, kini sungai tak lebih dari latar belakang rumah, tempat pembuangan kotoran dan sampah yang tak berarti. Inilah persoalan sosial masyarakat kita – antara fakta keseharian dan perubahan paradigma mengenai alam seisinya.

Paradigma

Jejak ekologi yang dihasilkan pembangunan selama ini telah memunculkan berbagai catatan yang patut digarisbawahi. Paradigma pembangunan selama ini terkonsentrasi pada sektor ekonomi dengan orientasi tata ruang melalui pembuatan jalan, mal dan pabrik, tapi mengesampingkan lingkungan.

Ekonomi ditempatkan dalam fokus utama bagian dari ekosistem, tapi tidak menghitung biaya hilang atau rusaknya sumber daya dan dampak sosial. Bencana alam ini seperti hendak merefleksikan apa yang terjadi diantara kita selama ini, yaitu sedimentasi atau pendangkalan sosial yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bangsa ini.

Tidak hanya terkait dengan kebijakan terkait lingkungan hidup, politik dan hasrat kekuasaan justru mengalahkan kebutuhan masyarakat tentang hak hidup, komunalitas dan pengelolaan alam sebagai warisan kebudayaan. Proses pengambilan keputusan diantara para wakil rakyat dan pemilihan kepala daerah sebagai wujud alam demokrasi justru ditengarai sarat politik kepentingan.

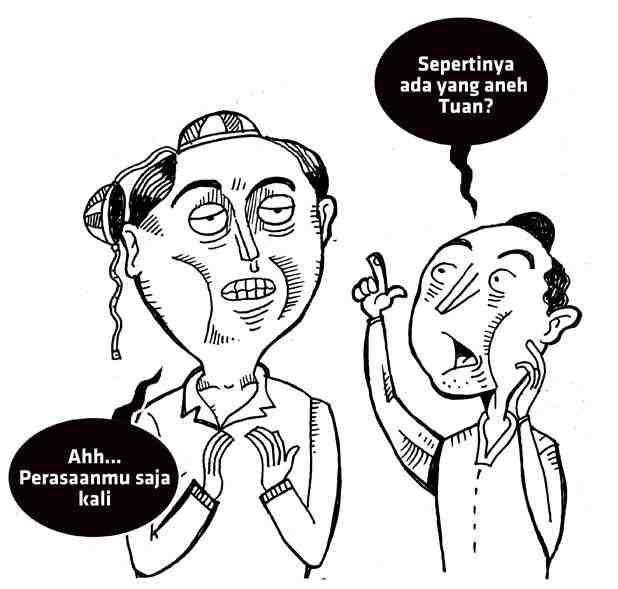

Fungsi legislatif, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia seperti jalan di tempat, jika tidak malah mengalami kemunduran. Elit politik sibuk dengan urusan, kebutuhan dan pertengkarannya sendiri, tapi abai pada permasalahan riil rakyatnya. Konsentrasi kepada diri sendiri lebih besar sehingga urusan bersama menjadi terbelengkalai di berbagai bidang.

Bermacam persoalan negara bagai sampah yang tak terurus, dibuang dan ditinggalkan begitu saja, tak dibersihkan dan dibiarkan menggunung tak terolah dan mengganggu orang lain. Kita seperti segerombolan orang yang tak punya aturan, apalagi tanggung jawab. Seperti ada kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan segala hal semau kita, untuk kepentingan diri kita sendiri: pihak yang sibuk memastikan kebutuhan dan mengurusi pamrih-pamrihnya sendiri.

Akibatnya masyarakat makin tersekat-sekat ke dalam hierarki sosial dan terkurung dalam prasangka terhadap keanekaragaman ekspresi hidup. Degradasi lingkungan alam pun berjalan bersamaan dengan degradasi kehidupan sosial.

Kosmologis

Untuk mengatasi berbagai masalah sosial tersebut, sejajar dengan apa yang terjadi dengan lingkungan hidup kita selama ini, penting untuk menyitir pemikiran Alfred North Whitehead bahwa kini saatnya merawat pandangan kosmologis tentang visi antropocosmic (manusia sebagai bagian dari alam) dimana manusia tidak dapat bertindak semaunya terhadap lingkungannya (alam dan manusianya) dan tidak dapat menggunakan segala yang ada di sekitarnya dengan seenaknya untuk kepentingan ekonomisnya.

Kita harus mereproduksi kehidupan sosial dan ekosistem alam sebagai tali kekang bagi pembangunan, sembari merumuskan strategi bersama dalam memulihkan relasi sosial dan relasi dengan alam.

Dengannya, relasi sosial terwujud dalam sistem respons yang tidak hanya bertumpu pada pemenuhan hasrat kebutuhan pribadi, tetapi juga resiprositas sosial atau timbal balik antar individu didalam masyarakat, untuk melakukan transformasi sosial dengan membangun budaya-budaya baru termasuk kohesi sosial, dalam bentuk toleransi, tolong menolong dengan lahirnya berbagai bentuk kegiatan dan kebijakan publik yang lebih memfasilitasi keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.

Sementara memulihkan relasi kita dengan alam berarti menjalankan ruwatan kebudayaan bagi manusia modern: mengembalikan irama hidup kita pada irama yang selaras dengan daur hidup alam sekitar. kembali merenungkan kesinambungan hidup, kembali menyadari bahwa kita berbagi tubuh dengan bumi.

Maka kini kita perlu berpikir ulang akan keseharian kita. Penting untuk kembali menemukan makna dibalik kenyataan yang terjadi sekarang, kembali pada rasionalitas dan kedalaman diri untuk menemukan orientasi kemanusiaan kita sendiri dan juga entitas bersama sebagai sebuah masyarakat. Pandangan, sikap dan pikiran yang narsis, egois, mau menang sendiri dan anti sosial kultural harus dihindari.

Yang harus ditumbuhkan adalah pikiran dan pandangan saling mengakui, menghormati, dan menghargai dalam wujud soliditas koordinasi, solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan hidup bersama. Jangan sampai sedimentasi sosial menjadi bom waktu ancaman tragedi kosmis-ekologis-lingkungan yang memusnahkan kemanusiaan kita di masa mendatang.