Demo 25 Agustus: Jurang Kesenjangan dan Ujian Empati Wakil Rakyat

Demo mahasiswa yang terjadi pada 25 Agustus menjadi bukti bahwa suara rakyat masih hidup. Bukan omon-omon. Gerakan organik ini, sejak 1966, Reformasi 1998, hingga berbagai protes lainnya adalah rill suara rakyat.

Demonstrasi yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 di Jakarta adalah potret nyata dari ketegangan sosial yang kian terasa di masyarakat. Ribuan orang, dari mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil, turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi itu bukan sekadar keramaian politik jalanan, melainkan ekspresi mendalam dari keresahan publik yang merasa kian terhimpit oleh kondisi ekonomi, sementara para pejabat justru menikmati gaya hidup penuh fasilitas.

Dalam demokrasi, demonstrasi adalah instrumen sah untuk menyampaikan aspirasi. Ia menjadi saluran koreksi ketika mekanisme formal—reses, rapat dengar pendapat, hingga forum publik—tak lagi efektif atau bahkan diabaikan. Demo 25 Agustus seharusnya dipandang sebagai alarm yang mengingatkan adanya jurang yang makin menganga antara rakyat dan para wakilnya. Menyalahkan demo sama saja dengan menolak mendengar suara rakyat.

Isu yang memicu gelombang aksi kali ini adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Secara nominal, gaji pokok seorang anggota DPR memang terbilang kecil, hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan. Namun, persoalan muncul ketika berbagai tunjangan dimasukkan. Anggota DPR mendapat tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, serta tunjangan perumahan. Ditambah dengan wacana penambahan tunjangan kinerja, total remunerasi (gaji pokok, tunjangan, fasilitas dan insentif kinerja ) anggota DPR disebut bisa tembus lebih dari Rp100 juta per bulan.

Kontras ini begitu mencolok jika dibandingkan dengan kondisi riil masyarakat. Data menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan pekerja di Indonesia hanya sekitar Rp3,1 juta. Artinya, seorang anggota DPR berpotensi menikmati penghasilan hingga 30 kali lipat lebih besar dibandingkan rakyat yang diwakilinya. Bagi rakyat yang harus mengencangkan ikat pinggang akibat kenaikan harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lain, angka Rp100 juta terdengar seperti mimpi—mimpi yang justru nyata bagi wakil mereka.

Dari sinilah letupan kemarahan itu lahir. Rakyat merasa dikhianati. Mereka memberikan mandat politik melalui pemilu agar wakil rakyat memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: perhatian DPR dinilai lebih banyak diarahkan pada kenyamanan internal. Perdebatan mengenai remunerasi yang tinggi dianggap tidak pantas, terutama ketika jutaan rakyat masih berjuang mendapatkan pekerjaan layak, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang terjangkau.

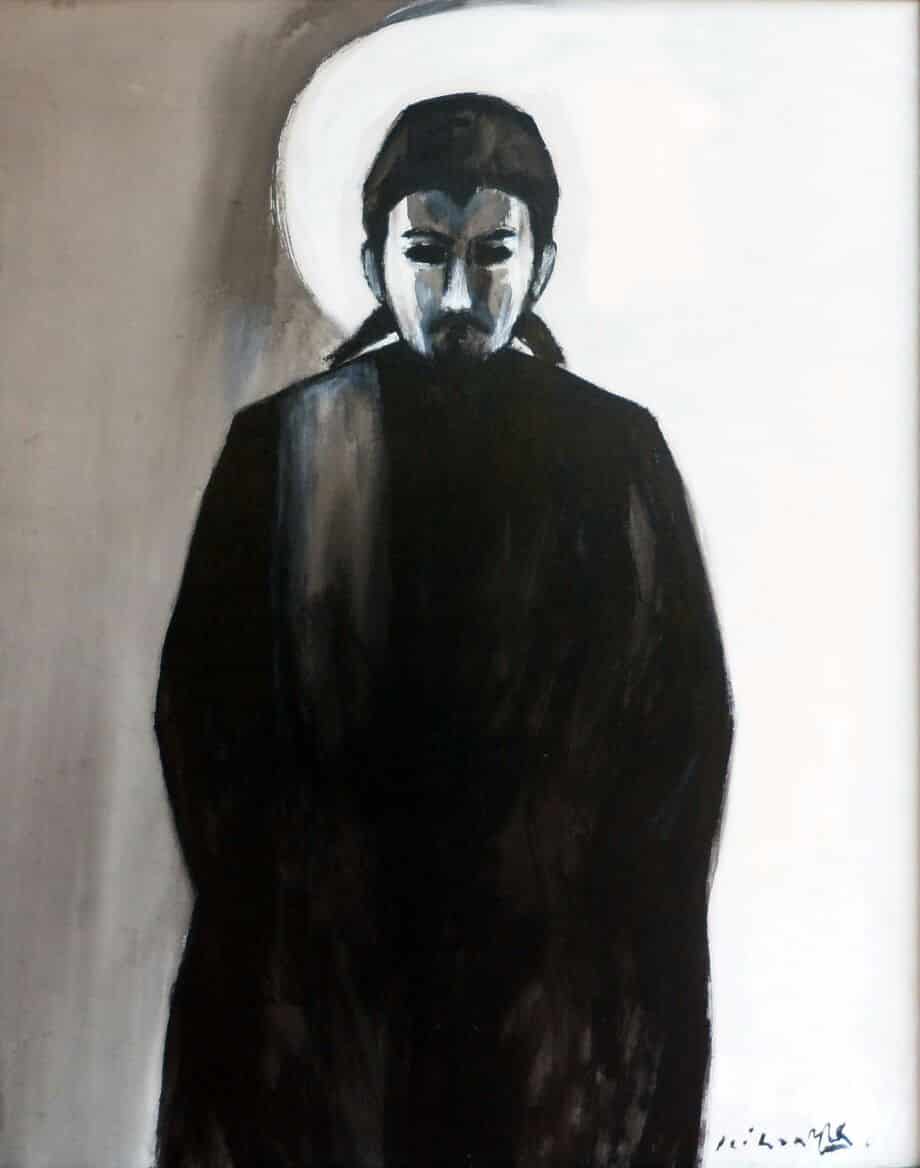

Demo 25 Agustus bukan hanya tentang angka, melainkan tentang simbol ketidakadilan. Gaji tinggi dan tunjangan melimpah bagi wakil rakyat mencerminkan jurang empati. Masyarakat melihat para pejabat hidup dalam “gelembung glamour”—terlindung fasilitas negara, terbiasa dengan standar hidup tinggi, dan semakin jauh dari denyut kehidupan sehari-hari rakyat. Inilah yang membuat demonstrasi menjadi bahasa paling keras yang bisa dipahami penguasa.

Bagaimana dengan respons pemerintah? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan bahwa demo adalah hak rakyat yang dilindungi, sepanjang berlangsung damai. Namun, peringatan juga diberikan agar aksi tidak disertai kekerasan atau perusakan fasilitas publik. Di sisi lain, Wakil Menteri Kominfo meminta platform media sosial untuk menurunkan konten rekayasa AI yang terkait dengan demo, karena dianggap berpotensi memperkeruh suasana. Langkah ini penting dalam konteks literasi digital, tetapi tidak boleh mengaburkan substansi persoalan: keresahan rakyat itu nyata, bukan sekadar rekayasa.

Sikap DPR sendiri masih dinilai jauh dari ideal. Menurut banyak pengamat, alih-alih membuka ruang dialog dan menjelaskan secara transparan dasar usulan kenaikan tunjangan, sejumlah anggota DPR justru menunjukkan sikap defensif, bahkan ada yang terkesan meremehkan demonstrasi. Padahal, dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan adalah empati. Rakyat tidak sekadar ingin mendengar angka dan kalkulasi anggaran, melainkan penjelasan moral: apa urgensinya menaikkan remunerasi ketika rakyat sedang menderita?

Sejarah politik Indonesia membuktikan bahwa demo bukan fenomena baru. Dari gerakan mahasiswa 1966, Reformasi 1998, hingga berbagai protes terhadap kebijakan kontroversial setelahnya, demonstrasi selalu menjadi penanda bahwa suara rakyat masih hidup. Setiap kali pemerintah atau parlemen kehilangan sensitivitas, jalanan berubah menjadi ruang demokrasi yang paling otentik. Dengan kata lain, demo 25 Agustus berada dalam garis panjang tradisi rakyat Indonesia untuk mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan selalu bersifat amanah, bukan hak istimewa.

Dalam konteks ini, sejumlah tokoh nasional juga memberi catatan. Adies Kadir, Wakil Ketua MPR, menyebut demonstrasi sebagai “bentuk kreativitas mahasiswa menyuarakan aspirasi”. Sebaliknya, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai bahwa “reaksi publik terlalu berlebihan dan kontra-produktif”. Dua pandangan ini menggambarkan tarik-menarik wacana: di satu sisi, aksi massa dilihat sebagai vitalitas demokrasi, sementara di sisi lain dianggap berlebihan. Sementara itu, Amien Rais dalam konteks demo di Pati melontarkan seruan keras “Enough is enough!”, mendesak pejabat mundur dan Presiden turun tangan. Spirit yang ia tunjukkan relevan dengan keresahan masyarakat luas: rakyat ingin pejabat hadir, bukan abai.

Persoalan remunerasi DPR sebenarnya bukan hanya soal fiskal, melainkan soal etika. Pejabat publik dituntut menunjukkan teladan moral, termasuk dalam hal kesederhanaan dan prioritas anggaran. Ketika rakyat sedang susah, wajar jika wakil rakyat justru menahan diri. Kenaikan gaji mungkin bisa dibahas ketika indikator kesejahteraan rakyat sudah membaik, bukan sebaliknya. Dengan menunda kenaikan, DPR justru akan mendapat penghargaan moral yang lebih tinggi ketimbang tambahan angka di slip gaji.

Rekomendasi yang bisa diambil cukup jelas. Pertama, DPR perlu menunda rencana kenaikan tunjangan dan melakukan audit transparan terhadap seluruh fasilitas yang diterima anggotanya. Kedua, pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik agar rakyat tidak hanya diberi klarifikasi, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, perlu ada reformasi lebih luas dalam tata kelola keuangan lembaga legislatif agar isu serupa tidak berulang setiap periode.

Di sinilah letak ujian demokrasi kita. Demokrasi bukan hanya soal prosedur lima tahunan, melainkan tentang keadilan sosial sehari-hari. Legitimasi seorang pejabat publik tidak hanya datang dari hasil pemilu, tetapi juga dari kesediaannya mendengarkan dan merespons keresahan rakyat. Bila suara rakyat diabaikan, maka jalanan akan terus menjadi ruang artikulasi politik, bahkan berpotensi berubah menjadi krisis sosial.

Akhirnya, demo adalah suara rakyat yang lahir dari tekanan hidup nyata—dari perut yang lapar, ongkos hidup yang kian menyesakkan, hingga rasa kecewa melihat elit politik yang berfoya-foya. Selama jurang kesenjangan ini dibiarkan melebar, demonstrasi akan terus terjadi. Suara rakyat mungkin bisa dibungkam sementara, tetapi keresahan mereka tidak akan pernah hilang. Suara itu, cepat atau lambat, akan menemukan kembali.