Membaca Nyaring: Menyemai Bahasa, Emosi, dan Logika Anak di Usia Emas

Membaca nyaring atau read-aloud adalah lebih dari sekadar metode literasi. Ia adalah jembatan antara bahasa, rasa, dan logika.

Di tengah arus percepatan pendidikan yang menuntut anak-anak untuk cepat mengenal huruf dan membaca sedini mungkin, penting untuk mengingat bahwa otak manusia tidak secara alami diciptakan untuk membaca. Berbeda dengan kemampuan melihat atau mendengar yang bersifat bawaan biologis, membaca adalah keterampilan hasil konstruksi budaya yang perlu dibangun melalui stimulasi yang sistematis dan penuh makna. Karena itu, menanamkan cinta baca pada anak seharusnya bukan dimulai dengan mengeja huruf, melainkan dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dan keakraban terhadap bahasa melalui kegiatan “membaca nyaring”.

Menurut teori otak triune Paul D. MacLean, perkembangan otak anak terbagi ke dalam tiga lapisan besar: batang otak (reptilian brain), sistem limbik (emotional brain), dan neokorteks (thinking brain). Pada usia di bawah tujuh tahun, sistem limbik anak berkembang secara dominan. Inilah fase ketika dunia anak diwarnai oleh rasa, pengalaman emosional, dan kedekatan sosial, bukan oleh penalaran logis yang kompleks. Karena itu, memaksa anak usia dini untuk belajar membaca justru melompati tahapan alami perkembangan otaknya. Sebaliknya, stimulasi yang tepat pada usia ini adalah memperkaya kosakata dan pengalaman berbahasa dengan cara yang menyenangkan dan penuh afeksi, seperti melalui read-aloud atau membaca nyaring.

Membaca nyaring bukan sekadar membacakan teks dengan suara keras, melainkan menghadirkan bahasa sebagai pengalaman hidup. Ketika orang tua atau guru membacakan cerita sambil menatap mata anak, menyesuaikan intonasi, memberi jeda di bagian tertentu, atau menyentuh bahu anak dengan lembut, maka bukan hanya neokorteks yang bekerja, tetapi juga sistem limbik yang menyimpan emosi positif terhadap kegiatan membaca. Anak belajar bahwa buku bukan benda asing yang harus dihafal, melainkan jendela yang membuka rasa ingin tahu.

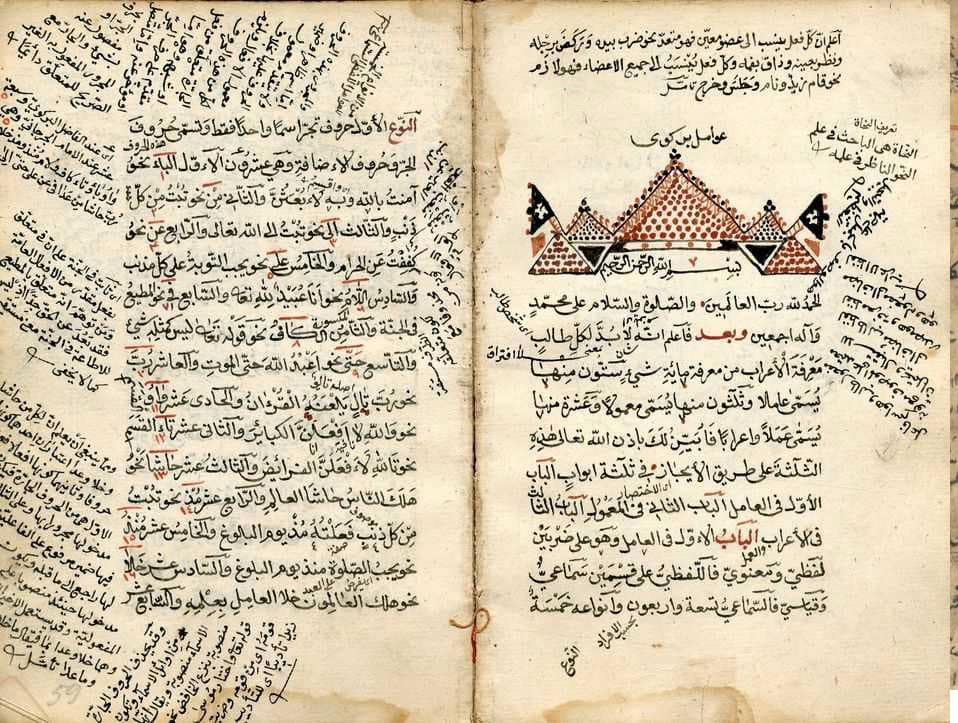

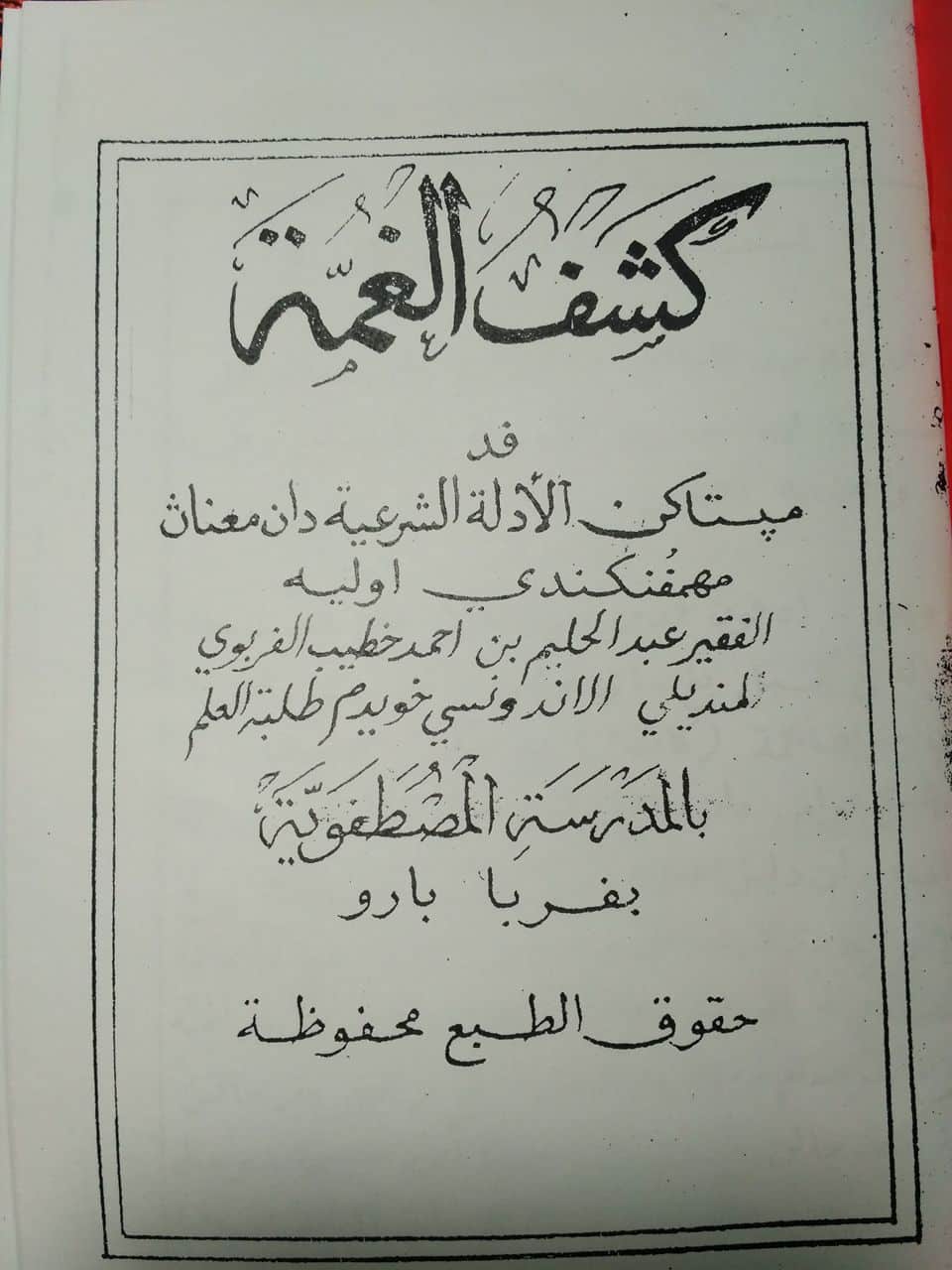

Lebih dari itu, membaca nyaring adalah proses pembelajaran bahasa yang komprehensif. Melalui aktivitas ini, anak diperkenalkan pada kosakata baru, struktur kalimat, hingga makna-makna kontekstual dari kata yang didengar. Misalnya, ketika ibu menunjuk gambar kupu-kupu dan berkata, “Ini serangga yang berubah dari ulat,” maka anak tidak hanya mengetahui bunyi kata “serangga”, tetapi juga memahami konsep transformasi. Inilah wujud konkret dari prinsip Al-Qur’an “wa ‘allama Ādama al-asmā’a kullahā”—bahwa Allah mengajarkan kepada manusia nama-nama segala sesuatu, yaitu kemampuan memberi makna dan bahasa pada realitas.

Ketika anak belum bisa duduk tenang mendengarkan cerita, atau bahkan merobek-robek halaman buku, hal itu bukan tanda bahwa ia tidak menyukai membaca. Justru itu bagian dari proses mengenal objek bacaan melalui pancaindra dan rasa ingin tahu alaminya. Peran orang tua atau pendidik bukan memarahi, tetapi mendampingi dan memperkenalkan bahwa buku bisa menjadi teman yang menyenangkan. Perlahan, kebiasaan ini membangun keterikatan emosional positif terhadap buku.

Aspek penting lain dari membaca nyaring adalah logic reading, yakni melatih kemampuan anak untuk berpikir kritis dan melakukan inferensi sederhana. Saat pendidik menunjukkan sampul buku dan bertanya, “Menurutmu, cerita ini tentang apa ya?” anak belajar memprediksi isi cerita, mengenali tanda-tanda visual, dan menghubungkan pengalaman pribadinya dengan teks. Kegiatan sederhana ini melatih penalaran verbal dan pemahaman tersirat—tahap penting sebelum anak benar-benar siap untuk membaca mandiri.

Pendekatan fonetik pun perlu dilakukan dengan cara yang alami. Alih-alih memperkenalkan huruf sebagai simbol abstrak dengan nama “A, B, C,” lebih baik mengenalkan bunyinya secara kontekstual, misalnya “Bunyinya ‘A’ seperti pada kata ayam.” Dengan begitu, anak memahami hubungan antara bunyi dan makna, bukan sekadar menghafal bentuk huruf. Anak yang sudah mampu menghafal lagu-lagu alfabet, bukan berarti anak akan dapat mengenali bentuk huruf dengan baik, karena memori yang masuk pertama kali adalah bunyinya, bukan bentuknya. Maka, seringkali ayat Al-Qur'an menyebutkan "innallāha samī'un bashīr", Allah menempatkan sifat Maha Mendengar (Sami') sebelum sifat Maha Melihat (Bashir): seakan mengisyaratkan bahwa indera pendengaran jauh lebih berperan dalam perkembangan pengetahuan anak dibanding indera penglihatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Inge Ariani Safitri, seorang pendongeng dan pegiat literasi anak tuli, bahwa tingkat kognitif anak tuli kelas 3 SMP bisa setara hanya dengan anak kelas 4 SD.

Ketika anak sudah memiliki self-recognition yang kuat—yakni kesadaran diri dan kemampuan mengenali pola—mereka akan mampu memahami teks yang tidak sempurna sekalipun. Fenomena seperti membaca “mrekea” menjadi “mereka” atau “s3p3r71” menjadi “seperti” adalah bukti bahwa otak telah membangun jaringan pemahaman holistik antara bunyi, bentuk, dan makna. Itu bukan hasil hafalan mekanis, melainkan kerja integratif otak kiri dan kanan yang diperkuat lewat pengalaman berbahasa sejak dini.

Selain mengasah aspek kognitif, membaca nyaring juga memperkuat ikatan emosional antara anak dan pembacanya. Dalam konteks keluarga, kegiatan ini menjadi momen bonding yang hangat, di mana anak merasa diperhatikan, didengarkan, dan diajak berbagi makna. Itulah sebabnya, kegiatan ini tidak boleh terburu-buru. Bacaan yang baik bukanlah yang cepat selesai, melainkan yang memberi ruang bagi dialog dan refleksi. Setelah selesai membaca, alih-alih memberi nasihat moral secara langsung, lebih baik mengajak anak berdiskusi agar ia menemukan sendiri pesan dari cerita tersebut. Biarkan saja jika anak justru mengambil kesimpulan yang berbeda. Misalnya dalam kisah Timun Mas, anak justru lebih membela si raksasa dengan dalih bahwa raksasa hanya menagih janji kepada simbok untuk mengambil Timun Mas kembali. Jangan dikte anak untuk membuat kesimpulan atau pean moral, toh dalam konteks sosial, si raksasa memang “dikhianati” oleh simbok. Dengan begitu, nilai-nilai yang dipelajari tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari proses kesadaran diri.

Pada akhirnya, read-aloud adalah lebih dari sekadar metode literasi; ia adalah jembatan antara bahasa, rasa, dan logika. Ia menanamkan dasar bagi kecerdasan berbahasa sekaligus kecerdasan emosional. Di tangan orang tua dan guru yang peka, membaca nyaring dapat menjadi “hadiah terindah untuk ananda,” sebagaimana dikatakan Bunda Inge. Lewat kegiatan ini, anak belajar mencintai kata, menghargai makna, dan menumbuhkan empati—sebuah pondasi bagi lahirnya generasi pembaca yang tidak hanya bisa membaca teks, tetapi juga memahami kehidupan.

“Membacakan nyaring adalah hadiah terindah untuk ananda. Saat ananda merasakan waktu yang menyenangkan dengan buku dan berinteraksi bersama tanpa distraksi.” Bunda Inge Ariani Safitri (Founder Komunitas Kumpul Dongeng Surabaya).