Aitana Bonmatí, Sepakbola Putri, dan Refleksi Indonesia

Aitana Bonmatí, selama tiga kali berturut-turut namanya tak pernah mati sebagai peraih Ballon d’Or Feminin. Ia adalah simbol bahwa sepakbola putri telah diakui secara global.

Tiga kali berturut-turut (2023–2025) Aitana Bonmatí meraih Ballon d’Or Féminin, penghargaan tertinggi bagi atlet sepakbola putri. Di Eropa, capaian ini bukan sekadar penghargaan individual, tetapi simbol bahwa sepakbola putri telah mencapai legitimasi global. Bonmatí adalah personifikasi konsistensi, bakat, dan keberanian.

Prestasi semacam itu tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari ekosistem yang sehat berupa dukungan klub, federasi, media, hingga masyarakat.

Darinya muncul pertanyaan penting apa arti fenomena ini bila dibaca dalam konteks Indonesia, mulai dari sejarah sepakbola putri, antropologi tubuh, feminisme, hingga religiositas perempuan yang masih menjadi perdebatan hingga kini? Pertanyaan ini relevan karena ia membuka refleksi atas problem sosial budaya bangsa kita hari ini.

Di Indonesia, sejarah sepakbola putri Indonesia masih belum lama. Liga profesional wanita baru benar-benar dimulai pada 2019, itupun hanya bertahan sebentar karena pandemi dan minimnya sponsor. Banyak klub besar tidak serius mengelola tim putri, bahkan menganggapnya sekadar kewajiban administratif.

Nama-nama seperti Zahra Muzdalifah atau Shafira Ika Putri memang muncul sebagai talenta muda, tetapi mereka kerap terjebak dalam keterbatasan, seperti gaji rendah, fasilitas seadanya, hingga peluang internasional yang terbatas.

Pada 2022, timnas putri Indonesia tampil di Piala Asia setelah absen lama, tetapi kalah telak dari Australia dan Thailand. Kekalahan itu tidak hanya soal teknik, tetapi juga memperlihatkan jarak structural berupa infrastruktur sepakbola putri kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Jika di Eropa seorang Bonmatí bisa tumbuh dengan fasilitas elite sejak remaja, di Indonesia banyak pemain harus latihan di lapangan kampung yang tidak terawat.

Antropologi Tubuh

Antropolog Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) mengingatkan bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan “teks budaya” yang menyimpan simbol-simbol tentang relasi kuasa, gender, dan identitas kolektif. Dalam konteks Indonesia, tubuh perempuan di lapangan hijau sering kali dibaca bukan sebagai atlet, melainkan sebagai anomali terhadap konstruksi gender dominan. Ketika laki-laki bermain bola, itu dianggap lumrah. Tapi ketika perempuan bermain bola, muncul pertanyaan: pantaskah?

Judith Butler dalam Gender Trouble (1990) menjelaskan bahwa gender adalah performativitas, bukan kodrat biologis. Artinya, ketika perempuan bermain sepakbola, mereka sedang meruntuhkan batasan simbolik yang selama ini mengurung tubuhnya dalam peran domestik. Sepakbola, dengan intensitas fisik yang tinggi, dianggap “tidak cocok” bagi perempuan.

Akibatnya, stigma sosial sering membebani para atlet putri. Mereka tidak hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga melawan tatapan sinis masyarakat yang mempertanyakan: “Apakah pantas perempuan bermain sepakbola?”

Di sisi lain, dari perspektif feminisme, kemenangan Bonmatí menegaskan apa yang diperjuangkan Simone de Beauvoir dalam The Second Sex (1949) bahwa perempuan tidak dilahirkan, melainkan dijadikan melalui konstruksi sosial. Lapangan sepakbola, yang lama ditafsir sebagai ruang maskulin, kini direbut kembali oleh perempuan sebagai arena legitimasi eksistensi. Bonmatí berdiri sebagai simbol perempuan yang menolak sekadar menjadi “yang lain” dalam sejarah olahraga.

Filsuf feminis Amerika Serikat, Nancy Fraser, dalam Justice Interruptus (1997) menyebut keadilan gender harus mencakup dua hal yaitu redistribusi dan pengakuan. Bonmatí mendapatkan keduanya, berupa redistribusi dalam bentuk fasilitas dan gaji yang layak, serta pengakuan dari media global.

Sementara di Indonesia, pemain putri baru sebatas meraih pengakuan simbolik berupa pujian ketika menang, tetapi tidak mendapatkan redistribusi yang setara. Contoh paling nyata adalah Zahra Muzdalifah yang kini bermain di klub Jepang Cerezo Osaka. Ia dipuji sebagai ikon generasi baru, tetapi ketika kembali ke tanah air, sistem yang mendukungnya nyaris tidak ada.

Saskia Wieringa dalam Sexual Politics in Indonesia (2002) menunjukkan bagaimana tubuh perempuan sering dijadikan objek propaganda atau domestifikasi politik, terutama pada masa Orde Baru. Kini, tubuh atlet perempuan masih sering diperlakukan serupa. Bukan dilihat dari keterampilan, melainkan dari penampilan.

Media kerap menyoroti paras cantik atau gaya hidup pemain putri alih-alih strategi permainan. Pola pikir semacam ini mengekalkan patriarki dalam wajah baru: perempuan boleh tampil di ruang publik, asal sesuai standar estetika laki-laki. Bonmatí melawan pola ini dengan menunjukkan bahwa keterampilan, bukan penampilan, yang menentukan prestasi.

Religiositas Perempuan

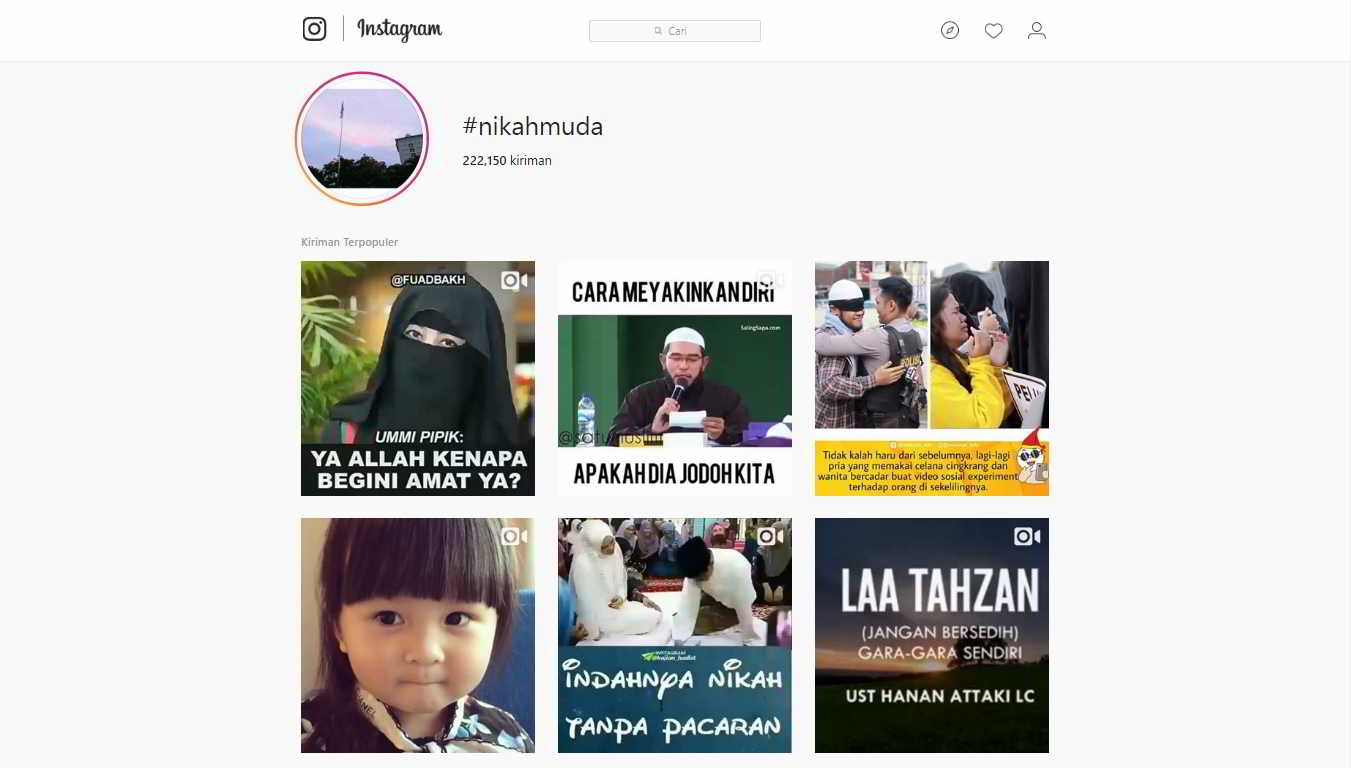

Dimensi religiositas menjadi konteks yang kompleks di Indonesia. Di negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tafsir agama kerap memengaruhi bagaimana perempuan bergerak di ruang publik. Ada pandangan yang menempatkan olahraga intensif sebagai sesuatu yang “tidak sesuai kodrat,” apalagi jika kostum yang digunakannya dianggap membuka aurat.

Beberapa contoh kasus terjadi terkait hal tersebut. Pertanyaan lama seperti “bolehkah perempuan Muslim bermain sepakbola dengan seragam pendek?” masih sering dilontarkan, menjadikan tubuh perempuan adalah suatu objek yang selalu menjadi bahan diskusi.

Namun tafsir keagamaan tidak tunggal. Feminis Islam dari Amerika Serikat, Amina Wadud dalam Qur’an and Woman (1992) menekankan pentingnya membaca ulang teks agama agar selaras dengan keadilan gender. Dari perspektif ini, olahraga bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan iman, melainkan bagian dari aktualisasi diri. Bahkan olahraga bisa dimaknai sebagai bentuk syukur terhadap tubuh.

Pandangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberi konfirmasi penting. Dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006), beliau menegaskan bahwa Islam tidak pernah membatasi ruang gerak perempuan, melainkan mengakui kesetaraan mereka dalam kehidupan sosial. Diskriminasi berbasis gender adalah produk tafsir kultural, bukan ajaran agama. Gus Dur bahkan menyebut bahwa perempuan berhak hadir di segala lini kehidupan, termasuk politik, kesenian, dan olahraga, selama itu memberi kemaslahatan.

Jika Gus Dur masih hidup, besar kemungkinan ia akan memandang sepakbola putri sebagai sarana pendidikan moral, solidaritas, dan kesehatan. Baginya, religiositas tidak boleh membelenggu perempuan dari aktivitas yang menyehatkan dan mendidik.

Dengan kerangka ini, religiositas perempuan mestinya dimaknai sebagai jalan pembebasan. Sepakbola putri, dengan segala keterbatasannya di Indonesia, adalah bentuk nyata perempuan merebut ruang publik dari cengkeraman tafsir yang mengekang.

Refleksi Sosial-Budaya

Aitana Bonmatí dengan tiga Ballon d’Or Feminin bukan hanya cerita tentang sepakbola, tetapi juga tentang simbol pembebasan perempuan di lapangan hijau. Indonesia bisa belajar darinya, tentang bagaimana dukungan struktural, tafsir agama yang membebaskan, dan kesadaran feminis bisa membuka jalan bagi perempuan untuk berprestasi.

Jika religiositas hanya berhenti pada aturan baku soal tubuh, maka ia berubah menjadi alat represi. Namun jika religiositas dipahami seperti yang diyakini Gus Dur—sebagai jalan menuju kemanusiaan dan kebebasan—maka sepakbola putri adalah ekspresi iman itu sendiri, tubuh yang berlari untuk merawat karunia Tuhan.

Seperti kata Gus Dur, “agama harus menjadi sumber rahmat bagi seluruh manusia.” Dan rahmat itu semestinya juga meliputi perempuan yang berlari, jatuh, bangkit, dan menendang bola di lapangan, yang kita apresiasi, hargai dan teladani sebagai sebuah ekspresi dan prestasi.