Seni

|

Musik

50 Tahun Nasida Ria: Hiburan, Kesaksian hingga Seruan Damai di Palestina

Muhammad Iqbal

Rabu, 10 September 2025 | 23:17 WIB

50 Tahun Nasida Ria melintasi generasi, abad, hingga situasi dunia. Ia bukan cuma hiburan, tetapi kesaksian.

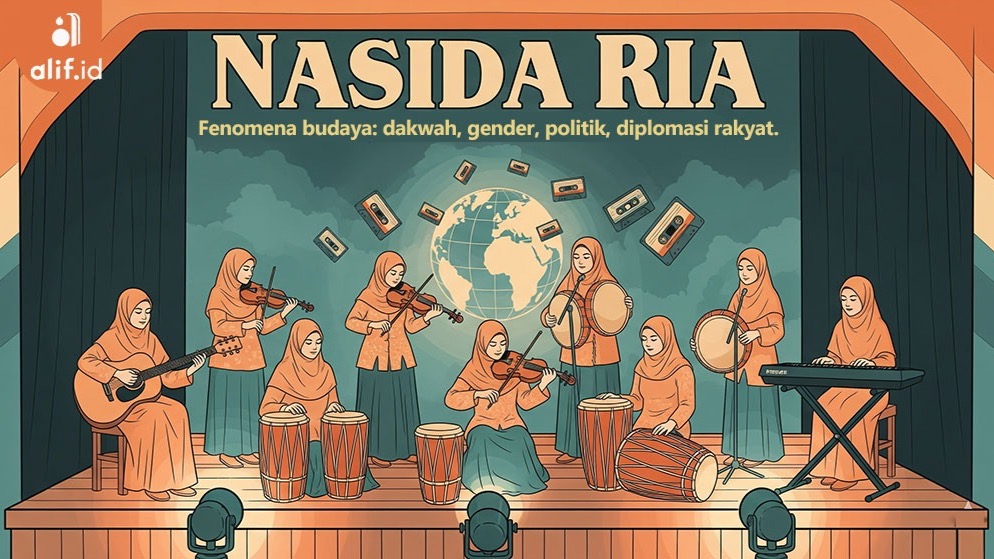

Bayangkan sebuah malam di Kota Semarang pada penghujung dekade 1970-an. Lampu-lampu panggung seadanya, kursi kayu berderet di tanah berdebu, dan di udara yang lembap terdengar suara serempak: sepuluh perempuan berjilbab rapi memegang gitar, biola, gendang, dan keyboard.

Mereka menyanyikan lirik yang memuja Tuhan, menyeru perdamaian, sekaligus menyapa dunia yang jauh dari desa mereka. Suara itu hadir berbeda di tengah riuh rendah pasar malam dan gegap gempita dangdut Rhoma Irama. Tidak sensual, tidak sekadar hiburan, tetapi seolah mengikat tubuh-tubuh penonton ke dalam lingkaran zikir yang berpadu dengan irama pop.

Itulah Nasida Ria, sebuah nama yang lahir dari Semarang tahun 1975, dan sejak itu mengubah peta musik populer Indonesia. Mereka membawa qasidah keluar dari batas masjid dan langgar, lalu menempatkannya di panggung hiburan rakyat, kaset pita, hingga kelak di Spotify dan YouTube. Dalam sejarah panjang musik Indonesia, Nasida Ria adalah eksperimen paling megak: sebuah jembatan antara dakwah, politik, dan pasar, dimainkan oleh perempuan desa yang suaranya menyeberangi batas nasional (Hung, 2017; Umam & Martini, 2022).

Namun, sejarah musik populer tidak pernah berdiri di ruang hampa. Setiap lagu mereka adalah produk dari rezim politik yang mengatur, teknologi yang berubah, dan gender yang dinegosiasikan. Perdamaian, lagu ikonik mereka yang dirilis pada 1982, menggema di tengah Perang Dingin dan Perang Iran-Irak. Puluhan tahun kemudian, ia kembali viral ketika dunia menyaksikan invasi Rusia ke Ukraina, seolah lirik itu memang ditulis untuk kekekalan (Mandalia, Muhammad, & Huriyani, 2022).

Esai ini menelusuri perjalanan Nasida Ria: dari awal kelahiran di Semarang, eksplorasi musikal yang melintasi dangdut dan pop Arab, hingga strategi bertahan di era digital. Akan tetapi lebih dari itu, ini adalah kisah tentang suara perempuan dalam Islam, tentang tubuh yang tidak menjual sensualitas, melainkan menghadirkan religiusitas dalam kemasan populer. Di dalamnya, kita akan melihat bagaimana musik qasidah bisa menjadi diplomasi rakyat, sekaligus catatan sejarah tentang modernitas Indonesia.

Lahirnya Sebuah Fenomena (1975-1980)

Lahirnya Sebuah Fenomena (1975-1980)

Tahun 1975, di sebuah rumah ugahari di Semarang, seorang guru ngaji bernama H. Mohammad Zain, bersama istrinya Hj. Mudrikah Zain, mendirikan sebuah kelompok musik perempuan yang diberi nama Nasida Ria (Ikrom & Dimyati, 2025). Anggotanya adalah santri dan istri para pengajar al-Qur’an, yang awalnya hanya mengiringi acara pengajian dengan rebana. Namun dalam waktu singkat, Zain berani mengambil langkah radikal: ia memasukkan gitar listrik, organ, dan biola, menjadikan qasidah terdengar modern, dekat dengan pop, bahkan dangdut (Nurhidayah, 2019).

Langkah ini revolusioner. Kasidah, yang akarnya berasal dari puisi Arab pra-Islam dan berkembang sebagai tradisi sastra Islam, biasanya hanya disajikan dengan rebana atau hadrah dalam acara-acara keagamaan. Namun Nasida Ria menjadikannya hiburan publik. Mereka merekam kaset, tampil di panggung kampung, bahkan menembus televisi nasional. Tak ada yang menyangka musik dengan lirik dakwah bisa bersaing dengan pop Jawa, keroncong, dan dangdut yang kala itu mendominasi.

Keberanian itu berkelindan dengan politik Orde Baru. Pada dekade 1970-an, rezim Soeharto mendorong Islamisasi budaya dalam batas yang terkendali. Agama boleh masuk ruang publik, asal tidak mengancam stabilitas negara. Musik qasidah modern pun menjadi sarana yang ideal: Islami, populer, tetapi aman secara politik (Umam & Martini, 2022). Dalam ruang inilah Nasida Ria tumbuh, dengan pesan moral yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Orde Baru.

Namun, keberadaan mereka juga menegaskan dimensi gender. Ketika perempuan di panggung musik populer sering dipandang lewat tubuhnya, seperti biduan dangdut yang kerap diasosiasikan dengan erotisme. Nasida Ria tampil berbeda. Mereka berjilbab, bersuara kolektif, dan memosisikan tubuh bukan sebagai tontonan sensual, melainkan sebagai medium dakwah (Selin, 2021). Dalam masyarakat Jawa yang patriarkis, ini adalah strategi mahardika: tampil di ruang publik tanpa dianggap “menggoda,” justru mendulang legitimasi religius.

Bagi banyak penonton awal, Nasida Ria adalah keajaiban. Mereka menyanyi tentang amar ma’ruf nahi munkar, tentang bahaya judi dan mabuk, tetapi dengan irama yang bisa membuat penonton bergoyang kecil, seakan-akan dakwah tidak lagi harus kaku dan menegangkan. Musik mereka menghubungkan pondok pesantren dengan pasar malam, kitab kuning dengan kaset pita. Dengan cepat, kaset-kaset mereka menyebar ke seluruh Jawa, lalu ke Malaysia dan Brunei, membentuk jaringan distribusi budaya Islam populer di Asia Tenggara (Hung, 2017; Zahrina, Utomo, & Sansoko, 2022).

Dalam kurun 1975-1980, Nasida Ria merekam beberapa album awal yang masih kental dengan bahasa Arab, sebelum kemudian beralih ke lirik bahasa Indonesia agar lebih dekat dengan publik luas (Zahrina dkk., 2022). Peralihan ini bukan sekadar strategi pasar, melainkan simbol bahwa qasidah telah menjadi bahasa rakyat, bukan lagi eksklusif Arab atau pesantren. Sejarah ini menandai lahirnya fenomena baru: kasidah modern, sebuah genre yang sejak itu identik dengan Nasida Ria.

Suara Perdamaian di Tengah Perang Dingin (1980-1990)

Tahun 1982, ketika dunia diguncang oleh ketegangan Perang Dingin, Nasida Ria meluncurkan sebuah lagu yang kelak menjadi ikon lintas generasi: “Perdamaian”. Lagu ini semenjana, diiringi ketukan rebana dan harmoni keyboard elektrik, tetapi pesannya menggelegar ke seluruh penjuru negeri. Liriknya menyeru agar manusia menghentikan perang, menolak kekerasan, dan mencari jalan damai.

Tahun 1982, ketika dunia diguncang oleh ketegangan Perang Dingin, Nasida Ria meluncurkan sebuah lagu yang kelak menjadi ikon lintas generasi: “Perdamaian”. Lagu ini semenjana, diiringi ketukan rebana dan harmoni keyboard elektrik, tetapi pesannya menggelegar ke seluruh penjuru negeri. Liriknya menyeru agar manusia menghentikan perang, menolak kekerasan, dan mencari jalan damai.

Di tengah masyarakat yang dicekam propaganda ideologi global—antara blok kapitalis Amerika Serikat dan blok komunis Uni Soviet—lagu ini hadir sebagai doa sekaligus perlawanan simbolik.

Ketika itu, televisi nasional kerap menayangkan parade militer, dan surat kabar penuh dengan berita perang IranIrak yang mengoyak dunia Islam. Walakin di pasar-pasar kaset Jawa, terdengar suara perempuan dari Semarang yang menyanyikan: “Perdamaian… perdamaian… yang kita dambakan.” Ia seperti gema dari pinggiran, suara rakyat kecil yang menolak menjadi korban pertarungan besar. Analisis wacana Fairclough menunjukkan bahwa lagu ini menekankan kontradiksi: ada “kami” yang mendamba damai, dan ada “mereka” yang memilih perang.

Di Indonesia, Perdamaian segera menjadi fenomena. Ia diputar di acara hajatan, pengajian, hingga pesta rakyat. Tidak ada yang mengira, kasidah yakni musik yang identik dengan pesantren dan dakwah, bisa menjelma menjadi anthem (“lagu kebangsaan”) populer yang mempersatukan lintas kelas sosial.

Sosok yang sama sekali tidak boleh dilupakan dalam kesuksesan Nasida Ria adalah almarhum Kiai A. Buchori Masruri.

Ia adalah kreator atau pencipta lagu Perdamaian yang sohor itu. Kiai Buchori masyhur sebagai seorang ulama sekaligus pencipta lagu dan lirik yang produktif, otor, dan berdedikasi dalam menyuarakan pesan perdamaian melalui karya lagu kasidah. Lagu ini dipopulerkan kembali dalam gaya pop-rock oleh band Gigi ahun 2004, khususnya saat Ramadan. Dalam liriknya, terdapat kritik sosial yang halus terhadap konflik dan peperangan. Selain musikalitasnya, Kiai Buchori adalah seorang penceramah yang dicintai berbagai kalangan, karena ceramahnya sarat hikmah, humor, motivasi, kebersamaan, dan tenggang rasa—menghadirkan nuansa hiburan tanpa menakutkan. Beliau wafat pada 17 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 WIB dalam usia 80 tahun (Hamzah Sahal, 2018).

Selain Perdamaian, banyak lagu fenomenal lain yang diciptakan Kiai Buchori, seperti Wartawan Ratu Dunia, yang mengetengahkan pentingnya literasi media dan tanggung jawab wartawan jauh sebelum era hoaks merebak. Semuanya diperankan oleh Nasida Ria dan memiliki relevansi sosial yang kuat. Lagu-lagunya tidak hanya selamatan Islami, tetapi juga menyampaikan kritik sosial, estetika hidup, dan aspirasi global, antara lain mengenai Palestina, lingkungan hidup, hingga prediksi masa depan seperti dalam lagu Tahun 2000 yang dicptakan dan disenandungkan awal tahun 1980-an.

Melalui musik, Kiai Buchori berhasil menyampaikan visi dunia yang penuh kedamaian, sekaligus memperkuat fungsi dakwah dalam seni. Warisannya menjadi pengingat akan perpaduan antara keilmuan Islam, sinergi budaya, dan media massa dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan (Sahal, 2018).

Menariknya, Perdamaian juga menjadi bukti betapa cepat musik dapat melintasi konteks sejarah. Lagu ini sempat redup pada dekade 1990-an, namun kembali populer di tahun 2022, ketika perang Rusia-Ukraina pecah. Generasi muda yang mengenalnya lewat YouTube dan TikTok menemukan bahwa lirik itu masih relevan: dunia tetap terbakar oleh perang, dan manusia masih merindukan damai (Mandalia dkk., 2022).

Selain Perdamaian, Nasida Ria juga melahirkan lagu-lagu dengan tema global lain seperti Damailah Palestina, Dunia Semakin Panas, dan Tahun 2000. Lagu-lagu ini berwicara tentang isu internasional: mulai dari konflik Timur Tengah, ancaman perang nuklir, hingga kecemasan ekologis (Zahrina dkk., 2022). Hal ihwal ini mengejutkan banyak pengamat, karena jarang ada musik rakyat kelas menengah-bawah yang berani mengangkat isu global.

Pada akhirnya, dekade 1980-an menandai puncak popularitas Nasida Ria. Mereka tampil di televisi, masuk dapur rekaman besar, bahkan melakukan tur ke luar negeri. Walakin yang paling monumental adalah fakta bahwa mereka berhasil menempatkan kasidah di tengah percakapan global tentang perdamaian. Dari Semarang, mereka menyanyikan doa kecil yang menggema ke dunia.

Kasidah sebagai Diplomasi Rakyat

Ada satu hal yang jarang diperhitungkan dalam sejarah musik populer Indonesia: bagaimana suara dari kampung di Semarang bisa berbicara tentang politik global. Nasida Ria melakukan perihal itu. Lagu-lagu mereka tidak hanya menyoal moralitas domestik, tetapi juga menyentuh geopolitik.

Ada satu hal yang jarang diperhitungkan dalam sejarah musik populer Indonesia: bagaimana suara dari kampung di Semarang bisa berbicara tentang politik global. Nasida Ria melakukan perihal itu. Lagu-lagu mereka tidak hanya menyoal moralitas domestik, tetapi juga menyentuh geopolitik.

Di antara album-album mereka, kita menemukan judul seperti Damailah Palestina, Dunia dalam Berita, Tahun 2000, dan Dunia Semakin Panas. Lagu-lagu ini memproyeksikan keresahan rakyat kecil terhadap isu-isu internasional yang biasanya hanya dibicarakan di ruang konferensi para diplomat (Zahrina dkk., 2022).

Fenomena ini unik. Dalam tradisi musik Islam, apalagi kasidah, tema internasional jarang sekali muncul. Akan tetapi Nasida Ria justru menembus batas itu. Mereka menempatkan Palestina, sebuah negeri jauh ke dalam imajinasi masyarakat desa Jawa. Mereka menulis lagu tentang ancaman perang nuklir ketika rakyat Indonesia sedang sibuk dengan harga beras dan krisis ekonomi rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan konsep sonic diplomacy (Eisenlohr, 2018). Diplomasi biasanya terjadi lewat pertemuan resmi negara, tetapi Nasida Ria melakukannya lewat panggung kampung dan kaset pita. Dengan begitu, suara mereka menjadi representasi diplomasi rakyat: sebuah intervensi dari pinggiran yang menghubungkan lokalitas dengan globalitas.

Hal ini sejalan dengan konsep sonic diplomacy (Eisenlohr, 2018). Diplomasi biasanya terjadi lewat pertemuan resmi negara, tetapi Nasida Ria melakukannya lewat panggung kampung dan kaset pita. Dengan begitu, suara mereka menjadi representasi diplomasi rakyat: sebuah intervensi dari pinggiran yang menghubungkan lokalitas dengan globalitas.

Tidak mengherankan bila pengaruh Nasida Ria melampaui batas Indonesia. Mereka tampil di Malaysia, Brunei, bahkan sampai ke Jerman. Di negara-negara itu, mereka bukan hanya dianggap sebagai penyanyi, tetapi juga duta budaya Islam Indonesia (Hung, 2017; Ikrom & Dimyati, 2025).

Jika dipandang dari kacamata hubungan internasional, lagu-lagu Nasida Ria menegaskan bahwa diplomasi tidak hanya milik elit. Zahrina dkk. (2022) menunjukkan bahwa diskursus perdamaian dalam lagu-lagu mereka menekankan kesetaraan, tanggung jawab kolektif, dan pentingnya spiritualitas. Artinya, qasidah modern adalah politik dalam bentuk paling semenjana: doa yang menyamar sebagai hiburan, nyanyian yang diam-diam mengajukan klaim moral pada dunia.

Dakwah, Gender, dan Tubuh Perempuan di Panggung

Tatkala Nasida Ria berdiri di panggung, yang tampil bukan sekadar musik. Yang tampil adalah tubuh perempuan Muslim yang menegosiasikan ruangnya di publik. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, industri musik Indonesia masih menempatkan perempuan terutama sebagai biduan dangdut yang sering kali diasosiasikan dengan sensualitas tubuh. Nasida Ria menghadirkan sesuatu yang radikal di tengah lanskap itu: perempuan berjilbab atau kerudung, bersuara kolektif, dan memainkan instrumen modern sambil menyanyikan ayat-ayat moral (Selin, 2021).

Tatkala Nasida Ria berdiri di panggung, yang tampil bukan sekadar musik. Yang tampil adalah tubuh perempuan Muslim yang menegosiasikan ruangnya di publik. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, industri musik Indonesia masih menempatkan perempuan terutama sebagai biduan dangdut yang sering kali diasosiasikan dengan sensualitas tubuh. Nasida Ria menghadirkan sesuatu yang radikal di tengah lanskap itu: perempuan berjilbab atau kerudung, bersuara kolektif, dan memainkan instrumen modern sambil menyanyikan ayat-ayat moral (Selin, 2021).

Fenomena ini adalah bentuk performing gender. Perempuan kasidah bukan hanya bernyanyi, tetapi juga menampilkan model kesalehan yang berbeda: tubuh mereka tidak ditawarkan sebagai objek pandang, melainkan sebagai medium dakwah. Dalam tradisi patriarkis Jawa, strategi ini memungkinkan mereka diterima, bahkan dipuja, tanpa dicurigai mengancam norma kesopanan.

Walakin, posisi mereka tetap penuh ambivalensi. Di satu sisi, mereka dianggap teladan karena menghidupkan dakwah lewat musik. Di sisi liyan, mereka tetap harus tunduk pada aturan industri yang memaksa mereka “ramah pasar” yang memakai instrumen modern, mengikuti selera pop, dan mengemas pesan dakwah dalam irama yang bisa membuat orang bergoyang kecil.

Dalam setiap penampilan, jilbab menjadi simbol sekaligus perisai. Ia melindungi tubuh dari tatapan erotis, tetapi sekaligus memberi legitimasi untuk tampil di panggung. Selin (2021) mencatat bahwa Nasida Ria menegosiasikan jurang generasi: para orang tua melihat mereka sebagai pendakwah, sementara anak muda menikmatinya sebagai musik pop.

Kekuatan mereka justru ada pada kontradiksi ini. Di saat sebagian ulama masih memperdebatkan hukum musik, Nasida Ria membuktikan bahwa musik bisa menjadi sarana amar ma’ruf nahi munkar tanpa kehilangan daya hibur (Mandalia dkk.; Osborne, 2025). Mereka melampaui dikotomi antara dakwah dan hiburan, kesalehan dan pasar, perempuan dan panggung.

Teknologi, Kaset, Era Digital

Setiap era memiliki mediumnya sendiri, dan bagi Nasida Ria, medium itu menentukan bagaimana suara mereka menjangkau dunia. Pada dekade 1980-an, ketika televisi masih terbatas dan radio hanya sesekali memutar qasidah, kaset pita menjadi jantung kehidupan musik populer. Kaset murah, mudah diperbanyak, dan bisa diputar di mana saja: warung kopi, bus kota, hingga rumah sederhana di pinggiran Semarang. Dengan kaset, suara Nasida Ria keluar dari panggung kampung menuju ruang-ruang privat.

Setiap era memiliki mediumnya sendiri, dan bagi Nasida Ria, medium itu menentukan bagaimana suara mereka menjangkau dunia. Pada dekade 1980-an, ketika televisi masih terbatas dan radio hanya sesekali memutar qasidah, kaset pita menjadi jantung kehidupan musik populer. Kaset murah, mudah diperbanyak, dan bisa diputar di mana saja: warung kopi, bus kota, hingga rumah sederhana di pinggiran Semarang. Dengan kaset, suara Nasida Ria keluar dari panggung kampung menuju ruang-ruang privat.

Fenomena ini sejalan dengan Hirschkind (2006) tentang ethical soundscape, di mana kaset ceramah agama membentuk ruang publik Islami alternatif. Di Indonesia, kaset Nasida Ria memainkan fungsi serupa: ia bukan sekadar hiburan, tetapi praktik etis yang mengingatkan orang untuk hidup sesuai ajaran agama.

Teknologi kemudian berubah. Memasuki abad ke-21, ketika kaset dan CD perlahan lenyap, Nasida Ria menghadapi ancaman hilang. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka memasuki platform digital: YouTube, Spotify, Instagram. Lagu-lagu lama mereka direkam ulang, sementara generasi baru mengenal Perdamaianbukan lagi dari kaset berdebu, melainkan dari video viral di media sosial (Umam & Martini, 2022; Ikrom & Dimyati, 2025).

Adaptasi ini membuktikan bahwa mereka bukan sekadar artefak masa lalu, tetapi aktor aktif dalam menghadapi disrupsi teknologi. Ikrom dan Dimyati (2025) menegaskan bahwa Nasida Ria kiwari berperan sebagai “duta budaya” di dunia digital. Dengan demikian, teknologi bukan hanya tantangan, melainkan sekutu yang memperpanjang umur musikal mereka.

Musik, Islam, & Kontestasi Modernitas

Pertanyaan besar selalu menghantui sejarah musik Islam: bolehkah musik? Sejak abad pertengahan, para ulama berdebat sengit tentang status musik dalam Islam. Sebagian mengharamkan karena dianggap melalaikan zikir, sebagian lain membolehkan selama syairnya tidak bertentangan dengan syariat (Osborne, 2025). Nasida Ria lahir di tengah ketegangan ini, dan kehadirannya menjadi bukti bahwa musik bisa menjadi ruang kompromi antara tradisi dan modernitas.

Pertanyaan besar selalu menghantui sejarah musik Islam: bolehkah musik? Sejak abad pertengahan, para ulama berdebat sengit tentang status musik dalam Islam. Sebagian mengharamkan karena dianggap melalaikan zikir, sebagian lain membolehkan selama syairnya tidak bertentangan dengan syariat (Osborne, 2025). Nasida Ria lahir di tengah ketegangan ini, dan kehadirannya menjadi bukti bahwa musik bisa menjadi ruang kompromi antara tradisi dan modernitas.

Dalam lirik-liriknya, mereka menyampaikan pesan moral: jangan berjudi, jangan minum, jangan berzina. Akan tetapi mereka mengemasnya dengan irama pop yang bisa membuat orang bergoyang kecil. Hung (2017) menyebut kasidah modern sebagai bentuk sinkretisme budaya yang memadukan tradisi Arab, musik Barat, dan lokalitas Jawa.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana Islam Indonesia (di Indonesia) bernegosiasi dengan globalisasi. Osborne (2025) menunjukkan bahwa praktik sonik Islam, dari azan hingga musik populer adalah cara umat Muslim mendefinisikan identitasnya di dunia modern. Dengan demikian, Nasida Ria tidak hanya bernyanyi untuk jamaah, tetapi juga berpartisipasi dalam percakapan global tentang Islam, suara, dan identitas.

Modernitas yang mereka tawarkan bukanlah modernitas sekuler ala Barat, melainkan modernitas religius: sebuah model di mana teknologi, pasar, dan tradisi saling berkelindan. Dalam setiap lagu, kita mendengar gema perdebatan besar dunia Islam: tentang moralitas, perdamaian, globalisasi, dan identitas. Namun semua itu diucapkan dengan bahasa semenjana, bahasa musik kampung yang bisa dipahami siapa saja.

Arkian, sejarah sering kali ditulis dengan deru meriam, parade militer, atau pidato pemimpin dunia. Tetapi Nasida Ria mengajarkan kita sesuatu yang lain: bahwa sejarah juga bisa ditulis dengan suara perempuan, dengan rebana, gitar, dan doa semenjana yang dinyanyikan di panggung kampung. Sejak 1975, mereka telah menapaki setengah abad perjalanan, melewati kaset, televisi, hingga algoritma digital.

Lagu-lagu mereka, seperti Perdamaian atau Damailah Palestina, adalah arsip emosi kolektif: doa rakyat kecil yang menggema di tengah hiruk-pikuk perang dingin, krisis global, hingga konflik Palestina yang tak kunjung usai. Dalam irama semenjana itu, kita mendengar sesuatu yang jauh lebih besar daripada musik: sebuah etika mendengarkan, sebuah kosmologi suara yang mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya pada dunia (Osborne, 2025; Eisenlohr, 2018).

Kiwari, di era digital, Nasida Ria tidak lagi hanya tampil di hajatan desa atau kaset usang yang diputar di warung kopi. Mereka hadir di YouTube, diunggah ulang di TikTok, diperdengarkan kembali oleh generasi yang bahkan tidak tahu bagaimana rasanya mengganti pita kaset yang kusut. Walakin di sanalah kekuatan mereka: bertahan, beradaptasi, dan tetap relevan.

Mungkin, suatu hari nanti, ketika sejarah menuliskan kembali kisah abad ke-20 dan ke-21, kita akan menemukan catatan kecil tentang sekelompok perempuan dari Semarang yang dengan jilbab rapi dan suara kolektifnya menyanyikan dunia menuju damai. Tidak dengan meriam, tidak dengan pidato politik, melainkan dengan qasidah modern: musik yang merayakan iman sekaligus melawan kebengisan. Sejarah besar sering dibangun dari pusat kekuasaan, tetapi sejarah yang paling abadi sering lahir dari pinggiran.

Dari panggung kayu yang ringkih di Semarang, Nasida Ria telah membuktikan hal itu, bahwa suara bisa lebih tajam tinimbang senjata, bahwa nyanyian bisa lebih abadi daripada propaganda, dan bahwa musik perempuan bisa menjadi diplomasi rakyat yang mengubah cara kita mendengar dunia.