Dimensi mistis yang seolah menyelubungi Gus Dur selama ini adalah bagian dari kehidupannya yang paling jarang sekali digarap secara serius oleh para pengamat, jurnalis, biografer, atau akademisi. Hampir semua buku dan tulisan besar tentang Gus Dur seperti karya Greg Barton (The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid), atau karangan Syu'bah Asa (Gus Dur: Melawan Melalui Lelucon), serta analisis pemikiran politik-pluralisme-demokrasi, lebih fokus pada Gus Dur yang rasional, intelektual kosmopolit, humornya sebagai senjata politik, pembela kaum paria, kritikus tajam Orde Baru, dan Bapak Pluralisme Indonesia.

Sementara sisi batinnya—yang justru sangat dipercaya dan sering diceritakan oleh orang-orang dekatnya—hampir selalu hanya jadi catatan kaki atau cerita lisan di kalangan Nahdliyin, bukan sebagai objek kajian mendalam. Padahal ceritanya luar biasa banyak dan cenderung konsisten—untuk tidak mengatakannya abal-abal.

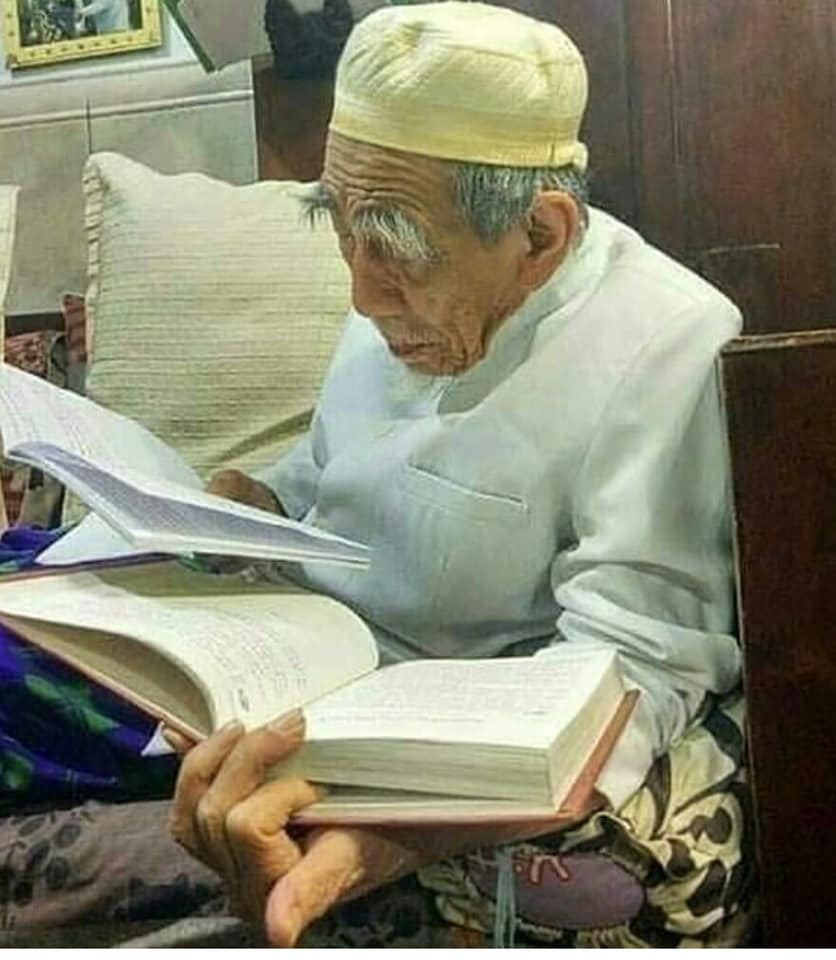

Itu semua jelas bukan cerita ngawur—karena dituturkan oleh orang-orang tepercaya seperti Mbah Moen, Gus Mus, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Gus Baha, Prof. Dr. Mahfud MD (dalam bukunya Setahun Bersama Gus Dur), Marsillam Simanjuntak, Romo Benny, Mukthie Fajar, Ahok, dlsb.

Tapi anehnya, hampir tidak ada satu pun biografi atau disertasi serius yang menggarap sisi ini secara mendalam. Paling-paling hanya disebut sekilas, lalu cepat-cepat dilompati. Sementara di sinilah paradoks terbesar Gus Dur. Ia sangat tradisional, rasional, kosmopolitan—sekaligus sufistik, dan nJawani dalam arti paling dalam.

Sisi inilah yang benar-benar belum sama sekali digarap secara serius, dan sampai hari ini, sisi itu masih jadi “rahasia umum” yang hanya beredar dari mulut ke mulut para santri dan para pengagumnya. Sisanya? Sudah ribuan kali ditulis. Maka karena itulah, kami akan menuliskannya untuk kali perdana.

Dalam tradisi para wali, karomah tidak selalu hadir sebagai sesuatu yang menakjubkan bagi mata. Tidak selalu berupa tubuh yang hilang dalam sekejap, atau perjalanan ruhani yang melampaui ruang-waktu. Para bijak bestari justru mengajarkan bahwa karomah tertinggi bukanlah yang mencengangkan, tetapi yang menenteramkan; bukan yang memecah keheningan dengan keajaiban, namun yang memperluas kemanusiaan tanpa gembar-gembor. Gus Dur berdiri di garis itu—garis para kekasih Allah yang menyembunyikan keistimewaannya di balik tawa, kritik, dan keberanian membela umat manusia.

Gus Dur lahir dari keluarga yang sejak lama memadukan ilmu, akal sehat, dan keteduhan ruhani. Dari sang ayah—Kiai Wahid Hasyim—ia mewarisi keberanian intelektual. Dari sang ibu—Nyai Solichah—ia menyerap kasih sayang yang tak terbatas. Keduanya melahirkan anak yang kelak menjadi paradoks: nakal, tetapi sangat lembut; keras kepala, tetapi welas asih; cerewet, namun pendiam di hadapan Hyang Maha Rahasia.

Sejak kecil, Gus Dur sudah membawa tanda-tanda unik. Rasa ingin tahunya tak pernah padam. Kemampuannya memahami kedalaman makna tak perlu diragukan. Satu lagi, ketidakmampuannya membiarkan ketidakadilan berlalu tanpa komentar. Para kiai di sekelilingnya hanya tersenyum melihat kelakuannya—yang tidak taat pada aturan, sulit diatur, tetapi hatinya mudah luluh oleh kebaikan sekecil apa pun.

Kelak pada kemudian hari, banyak orang baru memahami betapa kenakalan itu bukan liarnya nafsu, melainkan energi yang nanti menjadi nyala pembelaan bagi siapa saja yang tert(l)indas kezaliman.

Karomah yang tak Menarik Perhatian

Karomah para wali kadang disembunyikan oleh Allah demi menjaga keikhlasan hamba-Nya. Namun pada beberapa tokoh, karomah itu tampak lewat jalan yang sangat manusiawi. Dalam persona Gus Dur, tanda-tanda itu muncul dalam tiga wujud besar.

Pertama, kejernihan melihat Manusia. Bagi Gus Dur, manusia tidak diukur dari agamanya, sukunya, pilihan politiknya, bahkan tidak dari dosanya yang berjela-jela. Ia selalu melihat fitrah orang itu terlebih dahulu—suara sunyi yang Tuhan hembuskan ke setiap dada manusia. Inilah yang membuatnya membela mereka yang bahkan tidak populer: minoritas, dibenci penguasa, yang dianggap salah oleh masyarakat, dan yang tidak memiliki suara. Para ulama menyebut ini karomah al-bashirah: ketajaman ruhani melihat martabat manusia sebelum identitasnya.

Kedua, keberanian tanpa perhitungan diri. Keberanian Gus Dur bukan seperti yang dimiliki seorang aktivis biasa. Ia tidak hanya vokal, tetapi tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Setiap kali ancaman datang—baik dari Orde Baru maupun dari kekuatan sosial lain—ia menghadapinya dengan senyum dan humor, seolah hidupnya tidak penting dibanding hak orang lain untuk hidup aman. Keberanian seperti ini dalam tasawuf disebut karomah as-syaja‘ah: jiwa yang tidak mengkhawatirkan dirinya, hanya memikirkan amanah semata.

Ketiga, kelapangan Hati yang tak masuk akal. Gus Dur memaafkan musuh-musuhnya, bahkan mereka yang benar-benar menjatuhkannya. Ia tidak menyimpan dendam. Lebih dari itu, ia memberi penghormatan kepada orang yang pernah menyakitinya. Hal ini dibuktikannya saat menjenguk Presiden Soeharto yang sedang sakit pasca lengser pada 1998. Sementara semua tokoh yang begitu dekat dengan beliau, menjauh, Gus Dur yang jelas dimusuhi Sang Jenderal Tersenyum, malah datang lebih dini.

Bagi banyak mursyid, kemampuan memaafkan seperti itu adalah bukti tingginya maqam ruhani seseorang. Itu bukan sekadar karomah moral, tetapi penyingkapan bahwa hati pemiliknya sudah tidak dipagari ego.

Hingga saat ini, 16 tahun pasca kemangkatannya, banyak kisah keajaiban tentang Gus Dur yang masih terus beredar. Beberapa di antaranya, ia bisa membaca tanpa benar-benar menatap; tiba-tiba muncul di tempat nan jauh (tayy al-ard); tahu apa yang belum terjadi (weruh sak durunge winarah); berkata sesuatu yang baru dipahami orang bertahun-tahun kemudian; menemukan pusara para wali tersembunyi (mastūr) dengan sangat mudah; menemukan persembunyian wali penyendiri di tengah keramaian; bahkan bercengkerama atau tidur dengan mereka—seperti yang terjadi di Ciganjur manakala Tengku Ibrahim Woyla mnucul, sesaat sebelum tsunami Aceh menggemparkan dunia.

Tetapi uniknya, Gus Dur selalu menolak kultus semacam itu. Ia mengejeknya, menertawakannya, bahkan menampiknya. Gus Dur tahu bahwa keajaiban yang dipamerkan akan menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan. Ia memilih menutupi apa pun yang dianggap “aneh,” dan hanya menampakkan apa yang benar-benar penting—menjadi manusia yang manusiawi.

Di tengah keriuhan seperti itu, Gus Dur bergerak dengan cara yang melawan seluruh arus zamannya. Ia hadir bukan sebagai pemikir sistematis, bukan pula sebagai sufi yang mengumumkan kesufiannya. Justru di sanalah misterinya, ia menimang kedalaman tanpa pernah menunjukkan bahwa ia sedang membawa sesuatu. Seakan-akan ia mengoperasikan sebuah pusat batin yang nirbahasa, tidak memerlukan panggung, tak butuh pembuktian apa pun. Pada titik inilah, karomahnya bersemayam.

Jika kita membaca ulang perjalanan Gus Dur—dari masa aktivisme, masa di bawah Orde Baru, kursi kepresidenan, hingga kejatuhannya—ia tampak berjalan dengan satu pola—ia tak pernah pecah dari dalam. Kisanak boleh membencinya, boleh tidak setuju dengannya, tetapi pasti sulit menolak satu fakta ini: Gus Dur tidak pernah menjadi produk lingkungannya. Ia tidak menjadi korban pujian, tidak menjadi korban cercaan, tidak menjadi korban kuasa, dan tidak menjadi korban kehilangan kuasa.

Sikap macam apa ini, kalau bukan sikap orang yang ditetapkan pada sesuatu yang lebih dalam tinimbang politik itu sendiri? Rene Guénon menyebutnya sebagai ketersambungan dengan Prinsip Langit—kapasitas manusia untuk berdiri di Pusat Keberadaan ketika dunia di sekelilingnya terus berputar kacau.

Para wali dan sufi besar, kerapkali digambarkan sebagai orang yang tidak terbayangkan oleh dunia, karena dunia lah yang justru digambarkan di hadapan mereka. Ini bukan romantisasi, melainkan hukum batin. Ketika seseorang tidak melekat pada proses apalagi hasil, ia justru mampu melihat struktur yang nyata tanpa diliputi kabut prasangka.

Gus Dur menunjukkan kebebasan jenis ini berulangkali. Ia tidak mengejar kekuasaan, tetapi kekuasaan lah yang datang menghampirinya. Ia tidak memohon perlindungan, malahan para musuhnya kehilangan sosok yang bisa mereka benci. Ia jatuh dari jabatannya tanpa kehinaan batin. Ia dipinggirkan tanpa menjadi buruk. Ia dipuji tanpa menjadi besar kepala. Ia diejek tanpa menjadi kecil. Betapa jarangnya manusia yang memiliki konfigurasi batin serupa ini. Itu jelas bukan kecakapan politik. Bukan pula kecerdikan sosial. Tapi sebentuk kemerdekaan ruhani.

Guénon menjelaskan bahwa dalam peradaban tradisional, yang sakral tidak selalu menampilkan diri sebagai sesuatu yang fantastis. Kesakralan justru cenderung tertabiri, bekerja di wilayah yang tidak dapat diukur oleh nalar manusia modern.

Gus Dur berada tepat di wilayah itu. Ia tidak pernah memperlihatkan laku spiritualnya. Tidak pernah melebih-lebihkan pengalaman batinnya. Tidak pernah memberi citra diri sebagai wali. Ia malah cenderung menampakkan diri sebagai manusia biasa—agar apa yang tidak (luar) biasa tetap terjaga dari pandangan publik yang mudah menyalahartikannya. Dalam istilah tasawuf, ini disebut karomah khafiyyah, yaitu karomah yang bergerak tanpa bunyi, tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Inilah bentuk kejernihan batin yang sebenarnya turut memengaruhi corak sejarah.

Jika ada satu karomah yang paling nyata pada diri Gus Dur, tak lain dan tak bukan adalah kemampuannya membuat orang yang berselisih duduk bersama. Bukan karena mereka setuju, tetapi karena mereka tiba-tiba merasa lebih lapang dada.

Ia bisa mengubah suasana tegang menjadi cair hanya dengan satu kalimat yang kelihatannya sepele. Ia bisa membuat para ulama yang berseteru, jadi diam mendengarkan. Ia bisa membuat lawan politiknya menahan diri. Ia juga bisa menggerakkan orang tanpa memerintah. Dalam sufisme, ahwal semacam ini disebut karomah al-jam‘iyyah: kemampuan spiritual mengumpulkan hati yang tercerai-berai. Tidak semua wali memiliki karunia macam ini.

Lantas mengapa Gus Dur disebut wali yang menyembunyikan kewaliannya?

Sejatinya, para kiai sepuh, sejak Gus Dur muda, sebenarnya sudah melihat “sesuatu” dalam dirinya. Tetapi mereka menjaga rahasia itu. Gus Dur sendiri menjauhi semua bentuk pengultusan. Ia ingin dipandang sebagai manusia biasa yang berpikir, berjuang, dan bercanda seperti siapa pun.

Justru di sanalah letak kemuliaannya. Ia menolak menjadi “orang suci.” Ia memilih menjadi manusia yang melindungi manusia. Bagi banyak mursyid tarekat, inilah maqam di mana seseorang sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan spiritual dari siapa pun.

Sekarang sampailah kita pada bagian akhir risalah ini. Jika harus diurai secara ringkas, maka karomah terbesar Gus Dur adalah: ia menjaga Indonesia agar tetap luas—bagi yang berbeda agama; bagi yang berbeda suku; bagi mereka yang dibenci; bagi yang suaranya tidak dihargai; dan bagi mereka yang ingin hidup damai tanpa dipaksa untuk seragam.

Karomah terbesar kewalian bukanlah kemampuan mengubah alam, melainkan menjaga manusia agar tetap menjadi manusia, dan menjaga Islam agar tetap menjadi rahmat bagi semesta alam. Lagi-lagi, hanya sedikit wali yang diberi amanah sebesar itu.

Gus Dur sering bergurau bahwa ia hanyalah “orang biasa yang kebetulan lewat di muka bumi.” Tetapi dalam sejarah, hampir tidak ada “orang biasa” yang meninggalkan jejak selembut itu, sedalam itu, dan seluas itu.

Ia memang tidak menampakkan karomah untuk dikagumi. Tidak menuntut diakui sebagai kekasih Tuhan. Tak mencitrakan aura kesucian. Tetapi saban kali seseorang merasa dilindungi oleh keberaniannya, ditenangkan oleh tawanya, atau dirangkul oleh kemanusiaannya, kita sebenarnya sedang menyaksikan karomah yang paling tinggi, ya karomah yang menjelma menjadi rahmat tersebut.

Akhir kalam, Gus Dur sebenarnya selalu menertawakan siapa pun yang mengaitkan dirinya dengan karomah, sembari berkelakar, “Wong itu biasa saja kok, yang hebat itu karomah rakyat jelata yang sabar menghadapi pemimpinnya.”

Tapi bagi orang-orang terdekatnya—termasuk keluarganya, justru karomah terbesar Gus Dur adalah, ia bisa tetap waras, tetap lucu, dan tetap membela yang kecil di tengah cengekeraman kekuasaan yang sedemikian musykil.