Perempuan

|

Palestina

Leila Khaled, Ikon Perempuan Palestina yang Tak Pernah Mati

Muhammad Iqbal

Senin, 3 November 2025 | 07:47 WIB

Leila Khaled bukan hanya sosok revolusioner. Ia adalah tamsil dari bangsanya sendiri.

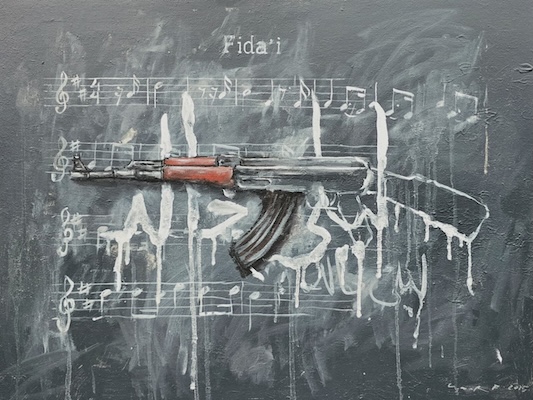

Ia muncul di depan kamera dengan senjata di tangan, keffiyeh menutupi rambut hitamnya, dan sorot matanya tegak seperti batu. Wajah itu bukan wajah penjahat. Ia wajah seseorang yang menanggung sejarah bangsanya. Di dinding Beirut, di tembok-tembok retak Bethlehem, wajahnya terlukis sebagai lambang perlawanan. Nama perempuan itu Leila Khaled. Ia mengubah citra revolusi Palestina dari luka pengungsian menjadi simbol keberanian.

Titimangsa 1969, dunia terguncang oleh berita pembajakan pesawat TWA 840. Seorang perempuan muda Palestina berpakaian putih dan berkacamata besar memerintahkan pesawat melintas di atas langit Haifa, kota yang dulu menjadi rumahnya. Tak seorang pun terluka. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa Palestina belum mati. Bahwa bangsanya masih berjuang untuk diingat. Tindakan itu mengguncang moral Barat. Dengan pistol kecil dan tekad yang besar, Leila Khaled menulis ulang bahasa politik global. Kekerasan menjadi pesan. Tubuh perempuan menjadi teks perlawanan (Irving, 2012, hlm. 3).

Haifa yang Hilang

Semuanya berawal jauh sebelum revolusi. Leila lahir pada 9 April 1944 di Haifa, kota pelabuhan yang memeluk laut dan bukit. Masa kecilnya sederhana. Rumahnya di Stanton Street dipenuhi tawa dan aroma kopi ayahnya, seorang pemilik kedai. Ia bermain dengan teman-teman Yahudi, salah satunya bernama Tamara. Dunia masih tampak bersahaja sampai keputusan datang dari orang-orang dewasa yang tak pernah ia kenal. Tanah yang mereka pijak dibelah menjadi dua. “Pada 29 November 1947, PBB mempartisi Palestina antara Tamara dan aku,” tulisnya. “Tamara diberi lima puluh enam persen tanahku. Aku diharapkan mengucapkan selamat” (Khaled, 1973, hlm. 9).

Tak lama kemudian, Haifa direbut pasukan Zionis. Leila baru berusia empat tahun. Ibunya memutuskan melarikan diri ke Lebanon. Dalam hiruk bom dan tangis, Leila menolak pergi. Ia bersembunyi di bawah tangga rumah sambil memeluk sekeranjang kurma. Mobil pertama yang membawa para pengungsi dihantam mortir di ujung jalan. Tetangga menenangkan ibunya, “Jangan marahi Leila, ia baru saja menyelamatkan hidup kalian” (Khaled, 1973, hlm. 10).

Hari itu adalah 9 April. Hari kelahirannya. Hari yang sama ketika ratusan warga Deir Yassin dibantai. Sejak itu setiap ulang tahunnya adalah duka. Ia tak pernah merayakan kehidupan tanpa mengingat kematian. Ia menganggap dirinya anak yang lahir dari dua dunia: satu dunia penuh cinta, satu dunia penuh luka (Irving, 2012, hlm. 13).

Keluarganya tiba di Tyre, Lebanon. Hidup mereka serba kekurangan. Ia belajar membaca di sekolah tenda milik misi Protestan. Di bawah kain lapuk dan tanah berlumpur, ia menemukan harga diri. “Aku belajar bahwa menjadi Palestina berarti menolak diam. Sejarah memerintahkan kami untuk berjuang,” tulisnya (Khaled, 1973, hlm. 14).

Dari Pengungsi ke Prajurit

Masa remaja Leila berlalu di Kuwait. Ia bekerja, belajar, dan mulai mengenal dunia ide. Ia membaca Fanon dan mendengar kisah Che Guevara. Namun yang paling menyalakan api dalam dirinya adalah tulisan Ghassan Kanafani. Ia berkata bahwa revolusi tidak lahir dari kebencian masa lalu, tetapi dari cinta pada masa depan (Khaled, 1973, hlm. 5).

Leila bergabung dengan Popular Front for the Liberation of Palestine atau PFLP, kelompok revolusioner yang dipimpin George Habash. Bagi mereka, Palestina hanya dapat dibebaskan melalui perlawanan bersenjata dan solidaritas internasional kaum tertindas. PFLP memandang perjuangan Palestina bukan sekadar perang antara Arab dan Yahudi, tetapi bagian dari perlawanan dunia terhadap imperialisme Amerika dan kapitalisme Barat (Irving, 2012, hlm. 6).

Leila belajar menembak, belajar membaca peta, dan belajar menaklukkan ketakutan. Namun ia bukan prajurit tanpa jiwa. Ia membawa luka batin yang menjadi bahan bakar perjuangan. Setiap peluru yang ia lepaskan adalah doa untuk rumahnya di Haifa dan untuk ayahnya yang meninggal di pengasingan tanpa sempat pulang.

Langit Sebagai Panggung Revolusi

Pagi 29 Agustus 1969, ia menaiki pesawat TWA 840 di Roma. Di balik senyum tenangnya terselip pistol kecil dan granat. Bersama Salim Issawi, rekan seperjuangannya, ia memerintahkan pilot mengubah arah penerbangan agar melintas di atas Haifa. “Aku ingin melihat kotaku dari udara,” katanya. “Itu satu-satunya cara bagiku untuk kembali ke Palestina” (Irving, 2012, hlm. 2).

Pesawat akhirnya mendarat di Damaskus. Tak ada yang terluka. Mereka hanya meledakkan hidung pesawat sebagai tanda. Dunia tercengang. Foto Leila dengan keffiyeh dan senapan menjadi ikon baru Timur Tengah. Namun baginya, itu bukan aksi heroik. “Tujuan kami bukan kematian, tetapi perhatian,” ujarnya. “Kami ingin dunia mengingat bahwa ada bangsa yang dihapus dari peta” (Khaled, 1973, hlm. 42).

Setahun kemudian, pada 6 September 1970, ia kembali terbang, kali ini bersama Patrick Arguello, pejuang asal Nikaragua. Mereka gagal. Arguello tewas ditembak. Leila ditangkap di London dan dipenjara selama sebulan di Ealing sebelum dibebaskan dalam pertukaran tawanan (Irving, 2012, hlm. 6).

Di dalam penjara ia menulis surat kepada ibunya. “Aku tidak takut mati,” tulisnya. “Aku sudah mati tatkala meninggalkan Haifa. Sekarang aku hanya menuntut untuk hidup lagi sebagai manusia yang merdeka.” Kalimat itu seperti inti dari seluruh perjuangan Palestina. Mereka berjuang bukan hanya untuk tanah, tetapi untuk martabat dan keberadaan.

Perempuan, Citra, Kekuasaan

Ketika keluar dari penjara, dunia mengenalnya. Wajahnya berdampingan dengan Che Guevara di poster mahasiswa Paris. Namun ketenarannya melahirkan paradoks. Sebagian feminis Barat memujanya sebagai lambang pembebasan perempuan. Sebagian lain mencibirnya karena dianggap meniru etos laki-laki yang memuja senjata dan kekerasan.

Sarah Irving (2012) menulis bahwa kritikus seperti Robin Morgan menilai Leila tak pernah benar-benar bebas sebagai perempuan karena menempuh jalan maskulin perlawanan (hlm. 8). Namun pandangan itu buta pada kenyataan tempat ia lahir. Leila hidup di dunia pengungsi yang dikepung penjajahan, di mana pilihan hidup atau mati lebih nyata daripada wacana gender.

Leila menjawab dengan tenang. “Aku tidak berjuang sebagai perempuan. Aku berjuang sebagai manusia. Tetapi jika aku bisa menunjukkan bahwa perempuan bisa memegang senjata, itu sudah cukup” (Irving, 2012, hlm. 9).

Tahun-tahun berikutnya ia menanggalkan seragam kombatan. Ia memasuki dunia politik dan sosial. Ia duduk di Palestinian National Council dan memimpin General Union of Palestinian Women. Ia berjuang untuk pendidikan anak-anak pengungsi dan kesetaraan di kamp-kamp kumuh. Dalam wawancara terakhirnya, ia berkata bahwa pembebasan sejati bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga melawan struktur kekuasaan yang membuat perempuan tak bersuara (Irving, 2012, hlm. 115).

Dari Senjata ke Suara

Perang saudara Lebanon dan perpecahan internal Palestina memaksanya pindah ke Amman. Di sana hidupnya melambat. Ia menjadi ibu dari dua anak, namun ideologinya tetap teguh. Ia tak lagi berbicara tentang pembajakan atau bom. Ia berbicara tentang pendidikan, solidaritas, dan memori.

Dalam wawancara tahun 2008, ia berkata, “Aku masih percaya pada perjuangan bersenjata, tapi aku lebih percaya pada suara yang tak bisa dibungkam. Setiap anak Palestina yang belajar membaca adalah peluru yang ditembakkan ke arah penjajahan” (Irving, 2012, hlm. 128).

Kini wajahnya tergambar di dinding Betlehem, di pos pemeriksaan militer Israel. Ironisnya, perempuan yang dulu dicap teroris kini menjadi simbol budaya. Di samping gambar wajahnya tumbuh pohon zaitun dan bendera merah. Ia tak lagi memegang senjata, tapi tatapannya masih menembus tembok waktu. Ia menuntut dunia untuk tidak melupakan Palestina. Ia pernah berkata, “Aku mencintai kehidupan. Karena itulah aku berjuang” (Khaled, 1973, hlm. 78).

Ikon yang Tak Pernah Mati

Leila Khaled bukan hanya sosok revolusioner. Ia adalah tamsil dari bangsanya sendiri. Palestina yang diasingkan, dituduh, namun tetap hiduhlm. Dalam dirinya bertemu dua sisi manusia. Kemarahan dan kasih. Darah dan cinta.

Dalam sejarah versi pemenang, Leila disebut teroris. Dalam sejarah versi mereka yang kalah, ia disebut pahlawan. Dalam sejarah kemanusiaan, ia mungkin keduanya. Sebab revolusi sejati tak pernah lahir dari moral yang rapi. Ia lahir dari keputusasaan yang berubah menjadi keberanian.

Kiwari Leila menua di Amman. Sesekali ia berwicara di forum internasional tentang keadilan dan perdamaian. Suaranya masih serak oleh rokok dan sejarah. Setiap kali ia bicara, dunia seakan mendengar kembali gema peluru di langit Haifa. Ia masih percaya pada satu hal: kebebasan bukan hadiah. Kebebasan adalah hak yang harus direbut dengan segala akibatnya.

Dalam dunia yang semakin satiris, kisah Leila Khaled mengingatkan bahwa sejarah bukan deretan tanggal. Sejarah adalah napas orang-orang yang menolak tunduk. Ia bukan hanya bagian dari kisah Palestina, tetapi bagian dari kisah universal manusia yang berani melawan ketidakadilan ketika seluruh dunia memanggilnya gila.

Mungkin, di suatu pagi di langit Haifa, jika kita menatap cukup lama ke arah laut, kita akan melihat bayangan seorang perempuan berkeffiyeh berdiri tenang. Ia menatap balik, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa bangsanya masih hidup.

Titimangsa 1969, dunia terguncang oleh berita pembajakan pesawat TWA 840. Seorang perempuan muda Palestina berpakaian putih dan berkacamata besar memerintahkan pesawat melintas di atas langit Haifa, kota yang dulu menjadi rumahnya. Tak seorang pun terluka. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa Palestina belum mati. Bahwa bangsanya masih berjuang untuk diingat. Tindakan itu mengguncang moral Barat. Dengan pistol kecil dan tekad yang besar, Leila Khaled menulis ulang bahasa politik global. Kekerasan menjadi pesan. Tubuh perempuan menjadi teks perlawanan (Irving, 2012, hlm. 3).

Haifa yang Hilang

Semuanya berawal jauh sebelum revolusi. Leila lahir pada 9 April 1944 di Haifa, kota pelabuhan yang memeluk laut dan bukit. Masa kecilnya sederhana. Rumahnya di Stanton Street dipenuhi tawa dan aroma kopi ayahnya, seorang pemilik kedai. Ia bermain dengan teman-teman Yahudi, salah satunya bernama Tamara. Dunia masih tampak bersahaja sampai keputusan datang dari orang-orang dewasa yang tak pernah ia kenal. Tanah yang mereka pijak dibelah menjadi dua. “Pada 29 November 1947, PBB mempartisi Palestina antara Tamara dan aku,” tulisnya. “Tamara diberi lima puluh enam persen tanahku. Aku diharapkan mengucapkan selamat” (Khaled, 1973, hlm. 9).

Tak lama kemudian, Haifa direbut pasukan Zionis. Leila baru berusia empat tahun. Ibunya memutuskan melarikan diri ke Lebanon. Dalam hiruk bom dan tangis, Leila menolak pergi. Ia bersembunyi di bawah tangga rumah sambil memeluk sekeranjang kurma. Mobil pertama yang membawa para pengungsi dihantam mortir di ujung jalan. Tetangga menenangkan ibunya, “Jangan marahi Leila, ia baru saja menyelamatkan hidup kalian” (Khaled, 1973, hlm. 10).

Hari itu adalah 9 April. Hari kelahirannya. Hari yang sama ketika ratusan warga Deir Yassin dibantai. Sejak itu setiap ulang tahunnya adalah duka. Ia tak pernah merayakan kehidupan tanpa mengingat kematian. Ia menganggap dirinya anak yang lahir dari dua dunia: satu dunia penuh cinta, satu dunia penuh luka (Irving, 2012, hlm. 13).

Keluarganya tiba di Tyre, Lebanon. Hidup mereka serba kekurangan. Ia belajar membaca di sekolah tenda milik misi Protestan. Di bawah kain lapuk dan tanah berlumpur, ia menemukan harga diri. “Aku belajar bahwa menjadi Palestina berarti menolak diam. Sejarah memerintahkan kami untuk berjuang,” tulisnya (Khaled, 1973, hlm. 14).

Dari Pengungsi ke Prajurit

Masa remaja Leila berlalu di Kuwait. Ia bekerja, belajar, dan mulai mengenal dunia ide. Ia membaca Fanon dan mendengar kisah Che Guevara. Namun yang paling menyalakan api dalam dirinya adalah tulisan Ghassan Kanafani. Ia berkata bahwa revolusi tidak lahir dari kebencian masa lalu, tetapi dari cinta pada masa depan (Khaled, 1973, hlm. 5).

Leila bergabung dengan Popular Front for the Liberation of Palestine atau PFLP, kelompok revolusioner yang dipimpin George Habash. Bagi mereka, Palestina hanya dapat dibebaskan melalui perlawanan bersenjata dan solidaritas internasional kaum tertindas. PFLP memandang perjuangan Palestina bukan sekadar perang antara Arab dan Yahudi, tetapi bagian dari perlawanan dunia terhadap imperialisme Amerika dan kapitalisme Barat (Irving, 2012, hlm. 6).

Leila belajar menembak, belajar membaca peta, dan belajar menaklukkan ketakutan. Namun ia bukan prajurit tanpa jiwa. Ia membawa luka batin yang menjadi bahan bakar perjuangan. Setiap peluru yang ia lepaskan adalah doa untuk rumahnya di Haifa dan untuk ayahnya yang meninggal di pengasingan tanpa sempat pulang.

Langit Sebagai Panggung Revolusi

Pagi 29 Agustus 1969, ia menaiki pesawat TWA 840 di Roma. Di balik senyum tenangnya terselip pistol kecil dan granat. Bersama Salim Issawi, rekan seperjuangannya, ia memerintahkan pilot mengubah arah penerbangan agar melintas di atas Haifa. “Aku ingin melihat kotaku dari udara,” katanya. “Itu satu-satunya cara bagiku untuk kembali ke Palestina” (Irving, 2012, hlm. 2).

Pesawat akhirnya mendarat di Damaskus. Tak ada yang terluka. Mereka hanya meledakkan hidung pesawat sebagai tanda. Dunia tercengang. Foto Leila dengan keffiyeh dan senapan menjadi ikon baru Timur Tengah. Namun baginya, itu bukan aksi heroik. “Tujuan kami bukan kematian, tetapi perhatian,” ujarnya. “Kami ingin dunia mengingat bahwa ada bangsa yang dihapus dari peta” (Khaled, 1973, hlm. 42).

Setahun kemudian, pada 6 September 1970, ia kembali terbang, kali ini bersama Patrick Arguello, pejuang asal Nikaragua. Mereka gagal. Arguello tewas ditembak. Leila ditangkap di London dan dipenjara selama sebulan di Ealing sebelum dibebaskan dalam pertukaran tawanan (Irving, 2012, hlm. 6).

Di dalam penjara ia menulis surat kepada ibunya. “Aku tidak takut mati,” tulisnya. “Aku sudah mati tatkala meninggalkan Haifa. Sekarang aku hanya menuntut untuk hidup lagi sebagai manusia yang merdeka.” Kalimat itu seperti inti dari seluruh perjuangan Palestina. Mereka berjuang bukan hanya untuk tanah, tetapi untuk martabat dan keberadaan.

Perempuan, Citra, Kekuasaan

Ketika keluar dari penjara, dunia mengenalnya. Wajahnya berdampingan dengan Che Guevara di poster mahasiswa Paris. Namun ketenarannya melahirkan paradoks. Sebagian feminis Barat memujanya sebagai lambang pembebasan perempuan. Sebagian lain mencibirnya karena dianggap meniru etos laki-laki yang memuja senjata dan kekerasan.

Sarah Irving (2012) menulis bahwa kritikus seperti Robin Morgan menilai Leila tak pernah benar-benar bebas sebagai perempuan karena menempuh jalan maskulin perlawanan (hlm. 8). Namun pandangan itu buta pada kenyataan tempat ia lahir. Leila hidup di dunia pengungsi yang dikepung penjajahan, di mana pilihan hidup atau mati lebih nyata daripada wacana gender.

Leila menjawab dengan tenang. “Aku tidak berjuang sebagai perempuan. Aku berjuang sebagai manusia. Tetapi jika aku bisa menunjukkan bahwa perempuan bisa memegang senjata, itu sudah cukup” (Irving, 2012, hlm. 9).

Tahun-tahun berikutnya ia menanggalkan seragam kombatan. Ia memasuki dunia politik dan sosial. Ia duduk di Palestinian National Council dan memimpin General Union of Palestinian Women. Ia berjuang untuk pendidikan anak-anak pengungsi dan kesetaraan di kamp-kamp kumuh. Dalam wawancara terakhirnya, ia berkata bahwa pembebasan sejati bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga melawan struktur kekuasaan yang membuat perempuan tak bersuara (Irving, 2012, hlm. 115).

Dari Senjata ke Suara

Perang saudara Lebanon dan perpecahan internal Palestina memaksanya pindah ke Amman. Di sana hidupnya melambat. Ia menjadi ibu dari dua anak, namun ideologinya tetap teguh. Ia tak lagi berbicara tentang pembajakan atau bom. Ia berbicara tentang pendidikan, solidaritas, dan memori.

Dalam wawancara tahun 2008, ia berkata, “Aku masih percaya pada perjuangan bersenjata, tapi aku lebih percaya pada suara yang tak bisa dibungkam. Setiap anak Palestina yang belajar membaca adalah peluru yang ditembakkan ke arah penjajahan” (Irving, 2012, hlm. 128).

Kini wajahnya tergambar di dinding Betlehem, di pos pemeriksaan militer Israel. Ironisnya, perempuan yang dulu dicap teroris kini menjadi simbol budaya. Di samping gambar wajahnya tumbuh pohon zaitun dan bendera merah. Ia tak lagi memegang senjata, tapi tatapannya masih menembus tembok waktu. Ia menuntut dunia untuk tidak melupakan Palestina. Ia pernah berkata, “Aku mencintai kehidupan. Karena itulah aku berjuang” (Khaled, 1973, hlm. 78).

Ikon yang Tak Pernah Mati

Leila Khaled bukan hanya sosok revolusioner. Ia adalah tamsil dari bangsanya sendiri. Palestina yang diasingkan, dituduh, namun tetap hiduhlm. Dalam dirinya bertemu dua sisi manusia. Kemarahan dan kasih. Darah dan cinta.

Dalam sejarah versi pemenang, Leila disebut teroris. Dalam sejarah versi mereka yang kalah, ia disebut pahlawan. Dalam sejarah kemanusiaan, ia mungkin keduanya. Sebab revolusi sejati tak pernah lahir dari moral yang rapi. Ia lahir dari keputusasaan yang berubah menjadi keberanian.

Kiwari Leila menua di Amman. Sesekali ia berwicara di forum internasional tentang keadilan dan perdamaian. Suaranya masih serak oleh rokok dan sejarah. Setiap kali ia bicara, dunia seakan mendengar kembali gema peluru di langit Haifa. Ia masih percaya pada satu hal: kebebasan bukan hadiah. Kebebasan adalah hak yang harus direbut dengan segala akibatnya.

Dalam dunia yang semakin satiris, kisah Leila Khaled mengingatkan bahwa sejarah bukan deretan tanggal. Sejarah adalah napas orang-orang yang menolak tunduk. Ia bukan hanya bagian dari kisah Palestina, tetapi bagian dari kisah universal manusia yang berani melawan ketidakadilan ketika seluruh dunia memanggilnya gila.

Mungkin, di suatu pagi di langit Haifa, jika kita menatap cukup lama ke arah laut, kita akan melihat bayangan seorang perempuan berkeffiyeh berdiri tenang. Ia menatap balik, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa bangsanya masih hidup.