Revolusi Sunyi: Kertas, Islam, dan Denyut yang Mengubah Dunia

Kertas dalam sunyi mengajarkan kita bahwa peradaban tidak selalu dibangun dengan batu, pedang, atau mesin, melainkan dengan sesuatu yang rapuh.

Suara pena buluh menari di atas permukaan putih yang lembut di sebuah ruang kecil di Bagdad abad ke-9. Ia meninggalkan jejak tinta hitam pekat laksana aliran sungai yang mencari muara. Bau tinta bercampur dengan debu pasar buku di tepi Tigris, tempat para pedagang berteriak menawarkan naskah: kitab filsafat, tafsir, risalah kedokteran, puisi cinta, dan kitab hukum.

Kertas, benda tipis dan rapuh itu, menjadi alasan kota ini berdenyut lebih kencang. Ia hadir seperti cahaya senja yang perlahan menggantikan gelap, membawa janji bahwa kata-kata tidak lagi harus dititipkan pada ingatan manusia yang fana, tetapi dapat diabadikan pada lembaran yang bisa dilipat, disalin, diperjualbelikan, bahkan dikirim melintasi gurun dan lautan.

Kertas datang ke dunia Islam bukan hanya sebagai benda, melainkan sebagai revolusi yang nyaris tak bersuara. Ia menggeser budaya lisan berupa hafalan panjang para rawi hadis, lantunan syair yang diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi arsip tertulis yang dapat dikaji ulang tanpa takut hilang ditelan lupa. Inilah momen ketika ingatan kolektif umat tidak lagi bertumpu semata pada hafalan nan rapuh, melainkan pada halaman-halaman yang dapat dilipat dan disimpan. Kemenangan catatan atas memori adalah inti dari peradaban kertas: transformasi senyap yang mengubah cara manusia mengingat, berpikir, dan mewariskan dunia.

Bayangkan Samarqand, kota oasis di Asia Tengah, abad ke-8. Debu pasar di sana bertemu dengan rahasia baru: serat linen dan kapas yang dihancurkan, direndam, dan dipadatkan menjadi lembaran halus. Syahdan, setelah Pertempuran Talas tahun 751, tawanan Tiongkok membawa ilmu membuat kertas ke kota ini. Mitos atau kenyataan, Samarqand menjadi pintu gerbang transformasi. Dari sana, Bagdad belajar membuat kertas; dari Bagdad, teknologi ini menyebar ke Damaskus, Kairo, Kairouan, hingga Sevilla. Kertas bukan sekadar bahan; ia adalah nadi yang menghubungkan dunia Islam dengan Cina di Timur dan Eropa di Barat.

Kertas di tangan ulama menjadi wadah hadis yang sebelumnya berkelana dari mulut ke mulut. Di tangan saudagar, ia menjelma kontrak dagang, surat kredit, dan catatan utang-piutang yang melintasi Samudra Hindia. Di tangan seniman, ia berubah menjadi kanvas bagi kaligrafi Khufi yang gabir maupun Naskhi nan lentur. Di tangan anak-anak kecil di madrasah, kertas menjadi papan pertama untuk belajar mengeja huruf alif, ba, ta.

Kertas dalam Islam bukan hanya hikayat benda, melainkan sejarah globalisasi pengetahuan perdana dalam wajah dunia. Ia adalah bukti bahwa sebuah medium mampu menciptakan peradaban baru. Tanpa kertas, Bayt al-Hikmah di Bagdad mungkin hanyalah ruangan penuh hafalan, bukan perpustakaan yang menerjemahkan Aristoteles dan Galen. Tanpa kertas, mushaf Al-Qur’an tidak akan bertebaran di pasar-pasar Kairo atau Fez, menghubungkan umat yang berjauhan. Tanpa kertas, mungkin Eropa tidak akan pernah menemukan dirinya di abad cetak.

Di situlah kisah ini bermula: dari lembaran tipis yang hampir tak berarti, namun ternyata mampu mengubah arah sejarah. Dari tangan-tangan Muslim yang meremas serat kapas hingga menjadi kertas, dunia modern menemukan urat nadi peradaban. Laksana aliran Tigris yang tak pernah berhenti, begitu pula arus kertas mengalir dari timur ke barat, dari kalam ke kitab, dari Islam ke dunia.

Dari Tiongkok ke Samarqand

Menurut Sejarawan Jonathan M. Bloom dalam bukunya Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World (Yale University Press, 2001), sejarah kertas dimulai jauh dari Bagdad, di negeri lembah Huang He, di mana seorang pejabat istana bernama Cai Lun pada abad ke-2 M dikatakan mempersembahkan kepada kaisarnya sebuah benda tipis, lembut, dan lentur. Ia terbuat dari serat kayu, rami, dan kain bekas yang kelak disebut zhi, kertas (Bloom, 2001, hlm. 16). Namun ironinya, kertas itu pada awalnya tidak diciptakan untuk menulis, melainkan untuk membungkus. Seperti banyak penemuan besar lain, ia lahir bukan dari niat agung, melainkan dari kebutuhan praktis: melindungi barang, menjaga rahasia. Butuh waktu berabad-abad sebelum manusia sadar bahwa benda ini dapat menyimpan kata, angka, doa, dan sejarah.

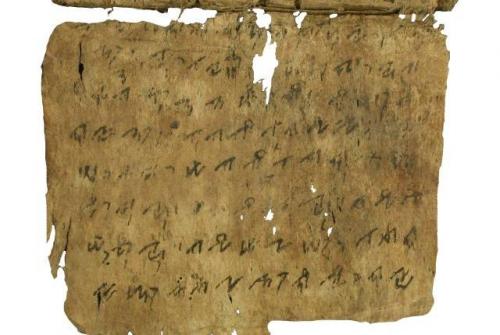

Cina, dengan iklim subtropisnya, menemukan serat-serat dari bambu, kulit kayu, dan tanaman liar yang cocok diolah menjadi lembaran. Kertas pertama mungkin kasar, tidak putih, tidak rata, namun cukup ringan untuk digulung, dilipat, atau dipotong. Lama kelamaan, para biksu Buddha membawa gulungan kertas itu ke barat bersama sutra dan dupa, melewati oasis-oasis Jalur Sutra. Di Dunhuang, pada awal abad ke-20, ditemukan ribuan gulungan naskah kertas berusia seribu tahun berupa doa, kontrak dagang, catatan perjalanan, bahkan surat pribadi yang ditulis dalam berbagai bahasa. Seolah-olah kertas sejak awal diciptakan untuk menampung polifoni umat manusia.

Namun, pertemuan kertas dengan Islam adalah babak baru. Abad ke-8, dunia Islam sedang mengembang cepat: tentara, pedagang, ulama, dan pengelana menembus Persia, Asia Tengah, hingga tepi India. Tahun 751, sebuah pertempuran kecil tetapi legendaris terjadi di tepi Sungai Talas, antara pasukan Abbasiyah dan Dinasti Tang. Kronik Arab kemudian mencatat kisah yang terus diulang: beberapa tawanan Tiongkok yang ditangkap setelah pertempuran itulah yang memperkenalkan teknik pembuatan kertas kepada Muslim (Bloom, 2001, hlm. 18). Kisah ini terlalu indah untuk tidak dipercayai, meski sejarawan modern meragukan detailnya. Lebih mungkin bahwa pengetahuan tentang kertas sudah merembes perlahan melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya, jauh sebelum pedang beradu di Talas.

Samarqand, kota oasis yang makmur, menjadi episentrum alkimia baru ini. Para pengrajin di sana belajar mengubah kapas bekas dan linen usang menjadi lembaran putih. Bukan bambu atau mulberry seperti di Cina, sebab tanaman itu tak tumbuh di tanah kering Asia Tengah. Di tangan mereka, kain rombeng para pedagang berubah menjadi permadani tipis berwarna gading. Di bengkel-bengkel Samarqand, mesin palu diputar dengan air sungai untuk menghancurkan kain hingga menjadi bubur serat. Bubur itu dituang ke atas saringan, dikeringkan di bawah matahari, lalu dipoles hingga halus. Hasilnya: kertas Islam, berbeda dari kertas Tiongkok, lebih kuat, lebih padat, lebih sesuai dengan tinta dan kaligrafi Arab (Bloom, 2001, hlm. 46-50).

Dari Samarqand, rahasia ini bergerak ke Bagdad, kota yang baru didirikan khalifah Abbasiyah sebagai pusat kekuasaan dan ilmu. Abad ke-9, Bagdad sudah memiliki pasar khusus kertas, dengan pengrajin, penyalin, dan penjual yang menjadikan kertas komoditas massal. Tak lama kemudian, Damaskus dan Kairo ikut membangun pabrik kertas. Bahkan di Andalusia, kota Xàtiva (Shatiba) di Spanyol Islam abad ke-10 masyhur dengan kertasnya yang halus, yang kelak menyeberangi laut menuju Italia dan Prancis.

Apa arti kehadiran kertas di dunia Islam? Pertama, ia menurunkan harga pengetahuan. Sebelum kertas, menulis berarti perkamen: kulit kambing atau domba yang diproses dengan rumit. Mahal, langka, dan hanya tersedia bagi istana atau gereja. Dengan kertas, tiba-tiba kata-kata menjadi terjangkau. Pedagang kecil bisa memiliki buku catatan, ulama muda bisa menyalin syair, bahkan anak-anak madrasah bisa belajar menulis dengan tinta di atas lembaran yang murah. Alfred von Kremer, sejarawan abad ke-19, menulis: kertas membuat “ilmu pengetahuan tidak lagi monopoli satu kelas, melainkan milik semua” (dikutip dalam Bloom, 2001, hlm. xiv).

Kedua, kertas menandai lahirnya peradaban transnasional Islam. Ia adalah medium yang menyatukan kota-kota yang terpisah ribuan kilometer. Surat dagang yang ditulis di Basra bisa tiba di Gujarat, kontrak dari Kairo bisa berlaku di Palermo, fatwa ulama Bagdad bisa dibaca di Fez. Dalam jaringan dagang Samudra Hindia, kertas Islam menjadi jaring tak kasat mata yang mempersatukan hukum, adat, dan etika.

Akhirnya, kertas membawa paradoks: ia rapuh tetapi abadi. Mudah sobek, mudah terbakar, mudah hancur dimakan lembap, tetapi di atasnya tercatat Al-Qur’an, puisi Abu Nuwas, dan karya Ibn Sina. Lembar-lembar tipis itu melampaui waktu, menjembatani jarak, menjahit luka peradaban yang tercerai-berai oleh perang dan migrasi.

Dengan demikian, perjalanannya dari Tiongkok ke Samarqand bukan sekadar transfer teknologi, melainkan transformasi kultural. Kertas dalam Islam bukan lagi sekadar penemuan, tetapi fondasi: sebuah revolusi sunyi yang menyiapkan dunia untuk ledakan ilmu, seni, dan perdagangan. Dari oase yang dikelilingi pasir, lahirlah medium yang akan mengubah wajah bumi.

Revolusi Sunyi di Bagdad

Bayangkan Bagdad pada abad ke-9: sebuah kota yang masih muda, dibangun dengan lingkaran-lingkaran geometris oleh Khalifah al-Mansur, diapit Sungai Tigris yang memantulkan cahaya matahari sore. Pasar-pasar dipenuhi pedagang sutra dari Khurasan, rempah dari India, dan porselen dari Cina. Namun, ada satu komoditas anyar yang mengubah segalanya: kertas. Ia bukan barang mewah seperti emas atau permata, melainkan lembaran tipis, ringan, murah, dan bisa diproduksi massal. Justru karena kesederhanaannya, ia menjadi bahan bakar bagi sebuah revolusi intelektual yang nyaris tanpa suara.

Kertas di Bagdad menemukan panggungnya di Bayt al-Hikmah (“House of Wisdom”), sebuah pusat penerjemahan, penelitian, dan penyimpanan ilmu yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid dan mencapai puncaknya di masa al-Ma’mun. Di ruang-ruang penuh lampu minyak, para penerjemah duduk membungkuk di atas meja, menyalin karya Aristoteles, Galen, dan Euclid dari bahasa Yunani dan Suriah ke bahasa Arab. Tanpa kertas, semua itu musykil terjadi dalam skala besar. Perkamen terlalu mahal untuk menampung ribuan halaman filsafat, matematika, dan kedokteran. Papirus Mesir terlalu rapuh untuk disimpan lama. Hanya kertas—kuat, murah, fleksibel—yang memungkinkan lahirnya “ledakan buku” dalam dunia Islam (Bloom, 2001, hlm. 90-123).

Di pasar Bagdad, muncul profesi baru: warrāqūn (penyalin buku). Mereka duduk di kios-kios kecil, menyalin naskah atas pesanan mahasiswa, ulama, atau pedagang. Suasana itu nyaris menyerupai sebuah printing press sebelum mesin cetak ditemukan. Buku-buku disalin berulang kali, diperdagangkan, dikoleksi. Kolektor kaya mendirikan perpustakaan pribadi, sementara masjid dan madrasah membuka akses bagi masyarakat. Perpustakaan bukan lagi monopoli istana; ia menjelma menjadi ruang sosial yang melahirkan musyawarah publik.

Revolusi kertas juga mengubah wajah pendidikan. Anak-anak di madrasah tidak lagi menulis hanya di atas papan kayu dengan kapur atau arang. Mereka belajar mengeja huruf Arab di atas kertas, menghafal Al-Qur’an sambil mencatat tafsir gurunya. Sistem pengajaran berubah: dari mendengar dan mengulang hafalan, kini menjadi membaca dan menyalin. Kertas memperpanjang daya ingat manusia, membebaskan pikiran dari beban hafalan agar bisa melahirkan analisis, tafsir, dan inovasi. Inilah transformasi budaya dari oral culture ke written culture yang disebut Bloom (2001) sebagai “kemenangan catatan atas memori.”

Kertas di tangan ulama menjadi medium sakral. Hadis Nabi, yang semula hanya dihafalkan dan diperdebatkan dari mulut ke mulut, kini dikodifikasi dalam jilid-jilid kitab: Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Ilmu yang dulu rawan terdistorsi oleh ingatan kini memperoleh keabadian dalam tulisan. Kertas di tangan filsuf menjadi ruang untuk berpikir abstrak: al-Farabi menulis tentang politik, al-Kindi tentang metafisika, al-Khwarizmi tentang aljabar. Dari lembaran itu lahir istilah yang kiwari mengisi bahasa modern: algorithmus, dari nama al-Khwarizmi, dan al-jabr, yang kelak dikenal sebagai algebra.

Pedagang juga menemukan fungsi baru dari kertas. Surat perjanjian, cek, dan catatan hutang-piutang mulai ditulis di atas lembaran putih itu. Di Kairo dan Fustat, ditemukan ribuan dokumen Geniza (arsip komunitas Yahudi abad pertengahan) yang menunjukkan bagaimana kertas menjadi tulang punggung perdagangan lintas Samudra Hindia. Kontrak dagang antara saudagar Mesir dan Gujarat, catatan pajak dari Yaman ke Aden, semuanya ditulis di atas kertas. Tanpa kertas, jaringan dagang Islam tak mungkin mencapai efisiensi dan skala sebesar itu.

Walakin, kertas tidak hanya mengubah isi, tetapi juga bentuk. Tulisan Arab, yang awalnya gabir dengan gaya Kufik di atas batu atau perkamen, menemukan kelenturannya di atas kertas. Muncullah gaya Naskhi yang lebih luwes, lebih cepat ditulis, dan lebih nyaman dibaca. Seiring waktu, skrip-skrip anyar berkembang: Thuluth, Muhaqqaq, hingga Nastaliq. Kertas menuntut alat ekspresi baru, dan kaligrafi Islam menjawabnya dengan keindahan yang abadi.

Ada paradoks mengabir: meski kertas adalah medium rapuh, ia justru menciptakan keabadian. Ribuan manuskrip dari abad ke-9 hingga 13 masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan dunia. Mereka selamat melewati perang, kebakaran, banjir, dan kolonialisme. Kertas, dengan segala kerapuhannya, ternyata lebih kuat daripada ingatan manusia, bahkan lebih tahan daripada rezim politik yang berkuasa.

Maka Bagdad abad pertengahan adalah saksi sebuah revolusi sunyi: tidak ada teriakan, tidak ada gemuruh, hanya suara pena menggores kertas. Namun dari suara itu lahir sebuah peradaban yang menyalakan dunia. Ilmu pengetahuan Islam tidak hanya bertahan di atas kertas, tetapi juga melahirkan fondasi bagi Renaisans Eropa berabad-abad kemudian.

Kertas & Kekayaan Notasi

Ada satu perihal yang sering terlupakan ketika kita membicarakan kertas: ia bukan hanya wadah bagi teks, tetapi juga medium bagi tanda. Dari angka hingga garis, dari notasi musik hingga peta dunia, kertas menjelma menjadi kanvas bagi simbol-simbol yang melampaui kata-kata. Di sinilah kertas, di dunia Islam abad pertengahan, menunjukkan kekuatannya yang lain. Ia tidak sekadar menyalin kata, melainkan menciptakan cara baru untuk berpikir, menghitung, mengukur, bahkan membayangkan dunia.

Sebelum kertas menyebar luas, perhitungan matematika dilakukan di atas dustboard, yaitu papan berdebu yang bisa dihapus kapan saja. Sistem angka Hindu yang kelak disebut “angka Arab” dipraktikkan dengan menorehkan angka di atas permukaan yang bisa digosok bersih untuk mengulang perhitungan. Tetapi begitu kertas hadir, segalanya berubah. Tiba-tiba, hasil perhitungan bisa ditulis permanen, disalin, dan diperiksa ulang. Abu al-Hasan al-Uqlidisi pada abad ke-10 adalah tokoh kunci dalam transisi ini. Ia menyesuaikan sistem kalkulasi India agar bisa digunakan di atas kertas, bukan hanya di papan debu (Bloom, 2001, hlm. 124-127). Sejak itu, kertas tidak hanya mencatat angka, tetapi juga menata logika matematika ke dalam simbol-simbol yang sistematis.

Matematikawan menulis risalah tentang aljabar, trigonometri, dan geometri di Bagdad dan Damaskus. Diagram lingkaran, garis miring, sudut segitiga. Semuanya kini bisa digambar dengan jelas di atas kertas. Seolah-olah kertas membuka ruang dua dimensi baru bagi imajinasi matematis. Dari lembaran itulah lahir gagasan-gagasan besar yang kelak sampai ke Eropa melalui terjemahan Latin: al-Khwarizmi dengan algoritmanya, al-Battani dengan tabel astronominya, hingga Ibn al-Haytham dengan optikanya.

Akan tetapi kertas tidak hanya milik matematikawan. Ia juga menjadi teman setia para kartografer. Di perpustakaan besar Bagdad, geografer seperti al-Idrisi memanfaatkan kertas untuk menggambar peta dunia, lengkap dengan gunung, sungai, dan kota. Kertas memungkinkan detail. Sesuatu yang mustahil jika hanya dihafal atau digores di atas kulit binatang yang tebal. Lembar kertas bisa disusun, dilipat, diperbesar, disalin, bahkan dibawa oleh para pelaut. Dalam perjalanan dari Teluk Persia ke Samudra Hindia, para nakhoda membawa lembar-lembar kertas yang memuat petunjuk arah angin muson, jarak antarpelabuhan, dan lokasi bintang penunjuk. Di situlah kertas menjadi navigasi, jembatan antara lautan dan daratan.

Dalam seni musik, kertas juga memainkan peran sunyi. Sebelum kertas, melodi diturunkan dari guru ke murid lewat suara. Namun, begitu sistem notasi sederhana diperkenalkan, para musisi bisa menandai tinggi nada, panjang ketukan, dan pola irama di atas kertas. Hal ihwal yang sama terjadi dalam ilmu genealogi: para ulama menuliskan silsilah panjang yang menghubungkan kabilah, khalifah, hingga Nabi Muhammad dalam diagram bercabang di atas kertas (Bloom, 2001, hlm. 130-135). Bahkan rencana perang, seperti formasi pasukan, strategi pengepungan dipetakan di atas kertas, memberi para jenderal alat baru untuk merancang kemenangan.

Apa makna semua ini?

Notasi di atas kertas mengubah dunia Islam dari peradaban lisan menjadi peradaban simbol. Kertas memberi tubuh pada hal-hal yang abstrak: angka, garis, melodi, bahkan jaringan keturunan. Ia adalah cara untuk “melihat yang tak terlihat,” untuk menjadikan ide sebagai bentuk konkret yang bisa disentuh. Di sini, kertas bukan sekadar media, melainkan alat epistemologis. Ia membentuk cara manusia berpikir.

Justru dalam senyapnya, revolusi notasi ini berdampak panjang. Tanpa kertas, aljabar mungkin tetap tinggal di papan pasir, peta dunia tetap samar dalam hafalan pelaut, dan musik tetap rapuh di antara lidah penyanyi. Dengan kertas, semua itu bertahan, menyeberang ke Andalusia, lalu ke Eropa. Di balik setiap buku matematika Renaisans, setiap atlas dunia abad ke-16, dan setiap partitur awal musik Barat, ada jejak tak kasat mata dari lembar-lembar kertas Islam.

Kertas sebagai Kanvas Seni

Jika matematika memberi kertas bahasa angka, maka seni memberinya jiwa. Di tangan para kaligrafer, ilustrator, dan pengrajin, kertas bukan lagi sekadar medium praktis, melainkan ruang spiritual tempat keindahan dan iman saling berkelindan. Sejarah kertas di dunia Islam tak lengkap tanpa menyebut bagaimana lembaran tipis itu menjelma menjadi kanvas, tempat huruf-huruf Arab menemukan takdirnya sebagai seni tertinggi.

Awalnya, mushaf Al-Qur’an ditulis di atas perkamen dengan gaya Kufik yang gabir: huruf-huruf geometris, berat, dan penuh wibawa. Namun, begitu kertas hadir, skrip itu berangsur berubah. Kertas menuntut keluwesan, dan darinya lahir Naskhi, Thuluth, hingga Nastaliq. Jenis tulisan yang lebih cair, lincah, dan indah di mata. Huruf-huruf yang sebelumnya tampak terikat kini menari bebas, mengikuti aliran tinta di atas permukaan putih (Bloom, 2001, hlm. 160-165). Kaligrafi bukan sekadar tulisan; ia menjadi bentuk doa, meditasi, bahkan filsafat visual.

Seni ilustrasi di Persia mencapai puncaknya berkat kertas. Buku-buku besar dengan halaman lebar memungkinkan para seniman menggambar adegan-adegan yang megah: peperangan raja, perjamuan istana, kisah cinta Majnun dan Layla. Warna merah dan emas bertemu biru tua, membentuk lanskap fantastis yang tidak hanya mendampingi teks, tetapi memperluasnya. Ilustrasi tidak lagi sekadar penjelas kata, melainkan komentar visual, tafsir yang berbicara dengan bahasa gambar. Dari sinilah lahir apa yang kini disebut “miniatur Persia,” ironi yang sesungguhnya tidak mini, melainkan monumental dalam detailnya.

Kertas juga mengubah cara desain berpindah tangan. Sebelum abad ke-13, para pengrajin keramik, penenun, dan pembuat logam sering kali merancang pola langsung pada medium kerja mereka. Namun, dengan kertas, desain bisa disalin, diperdagangkan, dan diterapkan lintas seni. Motif bunga yang digambar di atas kertas dapat berpindah ke ubin masjid, kain sutra, atau halaman kitab. Dengan begitu, kertas melahirkan konsistensi gaya visual: pola bintang delapan atau kaligrafi bergaya square kufic bisa muncul serentak di keramik Maroko, karpet Anatolia, dan manuskrip Persia. Seni Islam menemukan keseragaman bukan karena mesin, melainkan karena kertas yang memungkinkan transmisi pola (Bloom, 2001, hlm. 170-178).

Lebih jauh, kertas memungkinkan arsitektur menjadi proyek konseptual. Sejak abad ke-14, rancangan masjid, istana, bahkan kota digambar di atas kertas. Sebelum itu, arsitektur sering disampaikan lewat tradisi lisan dan keterampilan praktis para tukang. Kini, dengan rencana di atas kertas, seorang arsitek di pusat kekhalifahan bisa merancang bangunan untuk kota yang belum pernah ia kunjungi. Hasilnya: keseragaman gaya, keindahan geometri, dan kesan monumental yang melintasi wilayah luas dunia Islam.

Ada pula seni yang lahir khusus karena kertas: seni iluminasi manuskrip. Batas halaman dihiasi ornamen bunga emas, bingkai berlapis warna, hingga titik-titik kecil biru lapis lazuli. Membuka sebuah manuskrip Persia atau Turki Utsmaniyah abad ke-15 ibarat membuka jendela ke langit malam, di mana huruf-huruf Al-Qur’an atau syair Rumi berkilau di tengah hiasan kosmik. Iluminasi adalah perayaan visual atas kesakralan kata, dan kertas adalah panggungnya.

Kertas, dengan demikian, bukan hanya penyimpan kata, tetapi juga penggerak estetika. Ia memisahkan seniman dari pengrajin, menciptakan pola interdisipliner antara kaligrafi, lukisan, keramik, dan tekstil. Lebih penting lagi, ia memperlihatkan paradoks Islam: agama yang sering dianggap curiga terhadap gambar justru melahirkan salah satu tradisi visual terkaya di dunia, semuanya karena kertas memberi ruang bagi simbol, motif, dan ornamen untuk tumbuh tanpa batas.

Di setiap lembaran yang bertinta emas, di setiap pola yang dipindahkan dari kertas ke dinding masjid, kita melihat bagaimana Islam meneguhkan identitasnya: sebuah peradaban yang menyatukan iman dengan estetika, kesakralan dengan keterampilan. Dan pada akhirnya, kertaslah yang menjadikan semua itu mungkin.

Kertas & Kristen Eropa

Di balik riuhnya pasar Bagdad, damai perpustakaan Kairo, dan sunyinya bengkel kertas di Samarqand, ada sebuah perjalanan panjang yang pelan tapi pasti menuju barat. Kertas, yang semula lahir di Cina lalu tumbuh di dunia Islam, akhirnya menemukan jalannya ke Eropa Kristen. Bukan melalui jalur sutra yang kering dan panjang, melainkan lewat jembatan sejarah yang paling cair: Laut Tengah. Dari pantai-pantai Andalusia, Sisilia, dan Maghrib, kertas menyebrangi ombak, meninggalkan jejak yang akan mengubah wajah Eropa selamanya.

Kota Xàtiva di Spanyol Islam (Shatiba dalam bahasa Arab) sering disebut sebagai salah satu pusat kertas paling awal di Eropa. Di sana, pada abad ke-10, berdiri pabrik-pabrik kertas yang terkenal dengan kualitasnya yang halus. Lembar-lembar dari Shatiba kemudian tersebar ke kota-kota Kristen di sekitarnya: Toledo, Barcelona, hingga Genoa. Pada mulanya, para biarawan Eropa masih setia menyalin manuskrip di atas perkamen, karena dianggap lebih suci, lebih tahan lama. Akan tetapi kebutuhan praktis dari notaris, pedagang, dan pejabat sipil mendorong mereka beralih ke kertas yang lebih murah. Catatan perjanjian, kontrak tanah, hingga surat dagang mulai ditulis di atas kertas Muslim (Bloom, 2001, hlm. 202-206).

Sisilia, yang pernah menjadi provinsi Islam sebelum direbut Normandia pada abad ke-11, juga menjadi gerbang lain. Di pulau ini, orang Arab, Yunani, Latin, dan Yahudi hidup berdampingan. Pengetahuan tentang kertas ikut bertransmisi bersama tradisi hukum, astronomi, dan kedokteran. Begitu pula di Maghrib (Maroko dan Tunisia), kertas Islam bergerak ke arah Laut Tengah, menyeberangi jalur dagang ke Italia.

Di Italia, kertas menemukan rumah barunya. Kota-kota dagang seperti Amalfi dan Pisa menyerap teknologi pembuatan kertas dari dunia Islam, lalu mengembangkannya dengan kekuatan air sungai yang deras di lembah-lembah mereka. Abad ke-13, Fabriano di Italia Tengah sudah memproduksi kertas dalam skala besar, dengan inovasi seperti penggunaan watermark (tanda air) yang berfungsi sebagai cap dagang sekaligus garansi kualitas. Ironisnya, tanda air inilah yang kelak membantu sejarawan Eropa melacak usia manuskrip. Namun asal-usul transformasi itu, yang berakar pada kertas Islam tanpa watermark, jarang diakui (Bloom, 2001, hlm. 210).

Bahasa juga menyimpan jejak. Kata “ream” dalam bahasa Inggris, yang berarti setumpuk kertas, berasal dari bahasa Spanyol resma, yang pada gilirannya berakar dari kata Arab rizma, berarti bale atau bundel (Bloom, 2001, hlm. 212). Setiap kali orang Eropa menyebut “ream,” sesungguhnya mereka mengucapkan gema samar dari bazar-bazar Islam abad pertengahan, tempat bale kertas diperdagangkan dalam jumlah besar.

Kertas tiba di Eropa pada saat yang tepat. Hanya beberapa abad setelahnya, di Mainz, Jerman, Johann Gutenberg menemukan teknik percetakan dengan huruf timah yang bisa dipindah-pindah. Tanpa kertas, percetakan Gutenberg mungkin hanya sebuah eksperimen mahal di atas perkamen yang terbatas. Tetapi karena kertas sudah ada, murah, dan tersedia dalam jumlah besar, percetakan bisa berkembang menjadi revolusi. Dari situlah lahir Alkitab Gutenberg pada abad ke-15. Sebagian masih di atas perkamen, tetapi ratusan eksemplar lainnya dicetak di atas kertas (Bloom, 2001, hlm. 214).

Ironi terbesar adalah bahwa Eropa, yang kemudian mengklaim percetakan sebagai simbol kebangkitan intelektual, sesungguhnya berdiri di atas fondasi kertas Islam. Tanpa Andalusia, tanpa Shatiba, tanpa jalur dagang yang dibangun para saudagar Muslim, barangkali mesin cetak Gutenberg tidak akan pernah menemukan bahan bakarnya.

Dari sudut pandang sejarah, inilah salah satu kontribusi paling sunyi Islam pada dunia: menjadi jembatan yang tak terlihat, penghubung antara Timur jauh dan Barat jauh. Jika kertas adalah urat nadi peradaban, maka dunia Islam adalah tubuh yang menyalurkan darahnya, memastikan bahwa ide-ide bisa bergerak lintas benua. Dari jembatan tak terlihat itu, Eropa melangkah menuju Renaisans.

Kertas, Percetakan, Resistensi

Kertas diterima dengan tangan terbuka di dunia Islam, tetapi ironisnya mesin cetak justru ditolak dengan curiga. Sejak abad ke-8, kertas menjadi medium utama peradaban Islam—menyimpan Al-Qur’an, ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, hingga kontrak dagang. Namun ketika Eropa mulai mencetak kitab suci dan risalah ilmiah dengan mesin cetak abad ke-15, dunia Islam masih bergantung pada pena kaligrafer dan tangan para warrāqūn yang menyalin teks satu per satu.

Mengapa ambivalensi ini muncul? Pertama, ada alasan sakral. Mushaf Al-Qur’an dianggap terlalu suci untuk diproduksi oleh mesin. Tulisan manusia, dengan goresan tinta yang penuh ketelitian dan doa, dipercaya lebih mustahak memuliakan kalam Tuhan dibanding huruf logam dingin yang diproduksi massal. Tak heran, bahkan ketika percetakan sudah mulai dikenal di Eropa, Turki Utsmaniyah melarang pencetakan Al-Qur’an hingga akhir abad ke-19. Sebelum itu, satu-satunya mushaf yang beredar adalah salinan tangan, yang sering dihiasi iluminasi emas dan biru, seolah membuktikan bahwa ibadah tak bisa dilepaskan dari estetika.

Kedua, ada alasan politik dan sosial. Para juru tulis, kaligrafer, dan penyalin buku membentuk sebuah kelas tersendiri dalam masyarakat urban Islam. Mereka hidup dari pekerjaan menyalin teks, dan percetakan mengancam mata pencaharian mereka. Resistensi terhadap mesin cetak, karenanya, juga dapat dipahami sebagai resistensi ekonomi. Suatu upaya mempertahankan tatanan sosial yang sudah mapan (Bloom, 2001, hlm. 214-218).

Meski begitu, benih percetakan tetap masuk. Di Istanbul, seorang tokoh bernama Ibrahim Müteferrika, seorang konvert dari Hungaria, mendirikan percetakan pertama pada awal abad ke-18. Ia mencetak peta, kamus, dan buku-buku sains, tetapi tidak mushaf. Bahkan setelah itu, penerimaan percetakan berjalan lambat. Di banyak kota Islam, buku cetak masih dianggap “kurang sahih” dibanding manuskrip yang ditulis tangan.

Paradoks ini memperlihatkan dua wajah peradaban Islam: progresif dalam menerima medium kertas, tetapi konservatif dalam merespons mesin cetak. Namun justru di sinilah letak keunikannya. Kertas melahirkan peradaban literasi Islam berabad-abad sebelum Eropa, tetapi kecurigaan terhadap cetak membuat dunia Islam menjaga tradisi manuskrip lebih lama. Akibatnya, koleksi kaligrafi, iluminasi, dan manuskrip Islam hari ini menjadi salah satu khazanah visual paling kaya di dunia.

Maka ambivalensi itu bukan sekadar penolakan, melainkan pilihan budaya: menjaga keindahan, sakralitas, dan legitimasi ilmu melalui pena, bukan mesin. Kertas diterima, cetak ditunda—sebuah resistensi yang ironisnya melahirkan warisan estetik tak tergantikan.

Nadi Peradaban

Pada akhirnya, kisah kertas di dunia Islam bukan sekadar catatan tentang teknologi yang berpindah dari Tiongkok ke Bagdad, dari Samarqand ke Andalusia. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah medium sederhana bisa menjadi nadi peradaban, mengalirkan pengetahuan, iman, seni, dan perdagangan lintas abad. Lembaran tipis itu, rapuh di genggaman, ternyata mampu menahan beban sejarah yang maha berat.

Di setiap mushaf yang ditulis dengan tinta emas, di setiap risalah kedokteran Ibn Sina, di setiap peta al-Idrisi yang menggambarkan samudra dan gunung, kertas hadir sebagai saksi bisu. Ia tidak berbicara, tetapi ia merekam. Ia tidak berdebat, tetapi ia menyimpan argumen. Tanpa kertas, mungkin dunia Islam hanya akan meninggalkan gema lisan yang cepat hilang ditelan angin padang pasir. Dengan kertas, jejak itu menjadi abadi, menyeberang hingga ke Eropa, lalu membentuk fondasi bagi Renaisans.

Ironi terbesar adalah bahwa Eropa kemudian melesat dengan mesin cetak, sementara dunia Islam memilih bertahan dengan pena. Namun, apakah itu berarti ketinggalan? Atau justru pilihan budaya? Karena dari penundaan itulah lahir khazanah manuskrip yang memesona, seperti iluminasi Persia, kaligrafi Turki Utsmaniyah, hingga naskah Jawa yang ditulis di atas kertas impor dari Timur Tengah. Resistensi terhadap mesin melahirkan harta estetika yang tak tergantikan, sekaligus menegaskan bahwa teknologi selalu dinegosiasikan dengan nilai.

Hari ini, ketika dunia beralih ke layar digital dan kita membicarakan “kantor tanpa kertas,” ironinya kita justru mencetak lebih banyak kertas tinimbang sebelumnya. Kita membuangnya, meremasnya, melupakannya. Namun, jika menoleh ke sejarah, kita sadar bahwa setiap lembar kertas adalah artefak peradaban. Ia pernah menjadi medium yang menyatukan umat, memperluas cakrawala, menantang batas memori manusia.

Maka kertas bukan sekadar benda mati. Ia adalah tubuh yang menampung jiwa manusia: doa yang ditulis dalam mushaf, hitungan dagang dalam kontrak, melodi yang dicatat dalam notasi, atau wajah kekasih yang digambar dalam miniatur Persia. Ia adalah saksi tentang bagaimana manusia berjuang melawan kefanaan, menolak hilang begitu saja, dan ingin meninggalkan jejak.

Kertas dalam sunyi mengajarkan kita bahwa peradaban tidak selalu dibangun dengan batu, pedang, atau mesin, melainkan dengan sesuatu yang rapuh. Lembaran tipis yang mampu menahan seluruh semesta kata. Dari dunia Islam, kertas menyalurkan denyutnya ke seluruh bumi, menjadikan kita semua pewaris dari revolusi sunyi itu.